炎症編 1 長寿な人の共通点は、体の「炎症レベル」が低い 2 炎症が長引くと全身の機能が低下する 3 内臓脂肪が減らない限り、体は燃え続ける 4 狩猟採集民の炎症状態はどうなっているか? 5 睡眠と炎症の関係――カリフォルニア大学の分析 6 トランス脂肪酸と「孤独」不安編 7 不安障害の患者は 15年で 2倍に増加 8 「ぼんやりした不安」と「はっきりした不安」 9 不安は記憶力、判断力を奪い、死期を早める 10 危険を知らせるアラームとしての役割 11 農耕を始めて身長が 20センチ低くなった? 12 アフリカ人には未来という感覚がない 13 ピグミー族の「時間割引率」は異常に高い

〈炎症編〉 1長寿な人の共通点は、体の「炎症レベル」が低い 1997年、フランスのアルルで、ジャンヌ・カルマン氏が 122歳で息を引き取りました。

1875年に生まれた彼女は「世界一の長寿」としてギネスブックに認定された人物で、エッフェル塔の建設シーンまでクリアに記憶していたと言います。

なにより凄いのは、年を取っても彼女が脳と体のパフォーマンスを維持し続けた点です。

85歳でフェンシングを始め、 100歳まで自転車でパリの町を走り抜け、 114歳では女優として見事なセリフ回しを披露。

1988年に行われたゴッホ生誕 100周年のイベントでは、実際にゴッホに出会ったことがある唯一の人物としてインタビューを受けたところ、「彼は不潔で性格も悪かった」というブラックユーモアで周囲を沸かせました。

世界には、彼女のようなスーパー高齢者が少なからず存在します。

日本では、 2017年に 105歳で亡くなった日野原重明医師が有名でしょう。

100歳を過ぎても現役の医師として診療を続け、テレビやラジオでもはっきりした口調で高齢化社会への提言を続ける氏の姿には、パフォーマンスの低下はまったく感じられませんでした。

いったい、カルマン氏や日野原医師のようなスーパー高齢者は、何が違うのでしょうか? 単純に持って生まれた運の問題なのか、はたまた死ぬまで最高の状態をキープする魔法のテクニックでもあるのでしょうか? 2016年、慶応大学医学部のチームが、スーパー高齢者の秘密を探る研究を行いました。

被験者は日本に住む 85才 ~ 110才の高齢者 1554人。

血液検査で全員の肝機能や細胞の劣化といった老化の指標をチェックしたところ、スーパー高齢者たちの体には、ひとつだけ大きな違いがありました。

一般的な高齢者とくらべて、体の炎症レベルが異様に低かったのです。

研究チームは言います。

「この研究により、体内の炎症レベルを見れば老化のスピードが予測できることがわかった。

これらのデータは、健康的に年を取るには『炎症対策』がもっとも大事であることを示している」 かくも重要な「炎症」とは、いったい何なのでしょう? 2炎症が長引くと全身の機能が低下する あなたが転んでヒザを擦りむいたとしましょう。

すると、その直後からケガをした部分にジクジクと液体が染み出し、軽い痛みとともに皮膚は赤く腫れ上がっていきます。

これが「炎症」です。

炎症反応は、体がなんらかのダメージを受けたときに起きます。

有害な刺激を取り除こうと免疫システムが起動し、ケガを修復すべく働き出すわけです。

炎症そのものは進化の過程で人体に備わった防御システムであり、私たちが生きていくためには絶対に欠かせません。

大事なのは、炎症が体の表面だけに起きる現象ではない点です。

たとえば、関節炎はヒザやヒジの炎症で痛みが起きた状態ですし、アレルギーの場合は、外から入ってきた異物に免疫システムが過剰に反応し、目の充血や鼻づまりといった炎症反応が起きた状態です。

どんな場所でも炎症は発生します。

炎症によるパフォーマンス低下の例として、もっとも身近なのは「風邪」でしょう。

免疫システムがウイルスと戦い続け、その結果として体には発熱や鼻水などの諸症状が起き、熱のせいで脳が正しく機能しません。

誰にとってもおなじみの現象です。

ところが、現代人のパフォーマンス低下は、もっとわかりにくい形で起こります。

風邪のように高熱で一気にかたをつけるのではなく、とろ火でジワジワと全身を煮込むような形で進行するのです。

切り傷や火傷といった短期の症状なら問題はありませんが、長期の感染やアレルギーのように炎症が長引くと、一気に話は変わっていきます。

人体を守るために免疫システムが激しい戦いをくり広げるせいで、血管や細胞といった周辺組織にまでダメージがおよび、やがて全身の機能が下がっていくからです。

戦争が長びいたせいで水道管や電線が破壊され、やがて国力が下がっていくのに似ています。

3内臓脂肪が減らない限り、体は燃え続ける ここで「内臓脂肪」について考えてみます。

肝臓や腸といった臓器のまわりにこびりつく体脂肪のことです。

人体にとって、内臓脂肪は「異物」でしかありません。

そのため私たちの体は、内臓脂肪が増えると免疫システムを動かしはじめ、脂肪細胞が分泌する炎症性物質が臓器に炎症を引き起こします。

しかし、いくら免疫システムが頑張っても、内臓脂肪ばかりはどうにもなりません。

体脂肪を落とすには、食事や運動でカロリーを減らすしかないからです。

内臓脂肪が減らない限り体はジワジワと燃え続け、炎症性物質で傷ついた血管や細胞が動脈硬化や脳梗塞の引き金になります。

これが、「メタボリックシンドローム」

の発症プロセスです。

このタイプの炎症には、ハッキリとした自覚症状がありません。

風邪のようにわかりやすい症状が出ないため、「なんだか調子が悪い」や「よく寝たはずなのになぜか疲れている」といったレベルの、謎の体調不良として認識されるケースがほとんどです。

そのせいで多くの人は不調の原因がわからないまま時間を過ごし、炎症の導火線は爆発へのカウントダウンを続けていきます。

2017年にカロリンスカ研究所のチームが行った有名な調査を見てみましょう。

研究チームは約 5万人のスウェーデン人男性を集め、簡単な質問に答えてもらいました。

「全体的に見て、現在のあなたの『健康状態』はどれに当てはまりますか?『とても良い、良い、普通、悪い、とても悪い』」 続いて被験者の炎症マーカーを調べたところ、興味深い傾向が確認されました。

この質問に「体調が悪い」と答えた者ほど、体内の炎症レベルが高かったのです。

要するに、主観的に「なんだか体調が……」と感じている人は、その時点ですでに体内が燃え盛っている可能性が大きいと言えます。

もしいまの健康状態が「普通」よりも良ければ問題はありませんが、「悪い」か「とても悪い」だった場合は、体内の炎症はかなり進んでいます。

謎の不調と炎症は、明確に連動しているのです。

慢性炎症は、脳の機能にも激しいダメージをおよぼします。

代表的な例は「鬱病」です。

その原因には諸説ありますが、これまで有力視されていたのは脳の化学物質に注目した説でした。

セロトニンやドーパミンといった脳内ホルモンのバランスが崩れ、精神の不調を引き起こすという考え方です。

現在の抗鬱剤も、脳内ホルモンを調整する作用があります。

ところが、鬱に苦しむ患者のなかには、抗鬱剤が効かないケースがよく見受けられます。

ミシガン大学の研究によれば、セロトニンが少ない人でもメンタルが健康な人は多く、逆に激しい鬱病なのにセロトニンが多い人も一定数が確認されています。

もともと鬱病でセロトニンやドーパミンが少ない人は全体の 4分の 1にも満たず、脳内ホルモン仮説では説明がつきません。

その代わりに注目され始めたのが「鬱病の炎症モデル」です。

人体が何らかのダメージを受けてサイトカインという炎症性の物質が分泌され、脳の機能に影響をあたえるという考え方です。

サイトカインが鬱病を引き起こす経路はまだわかっていませんが、過去に行われた 2件のメタ分析でも、鬱病患者の多くに CRPや IL 6といった炎症マーカーの増加が確認されています。

メタ分析は過去に行われた複数の実験データをまとめて大きな結論を出す研究法のことで、科学的な信頼性が高い研究手法のひとつです。

つまり「鬱病の炎症モデル」は、現時点でかなり精度の高い仮説だと考えられます。

4狩猟採集民の炎症状態はどうなっているか? いっぽうで、狩猟採集民の炎症レベルはどうでしょうか? 1989年、人類学者のスタファン・リンデベリ氏は、パプアニューギニアで暮らすキタヴァ族のフィールドワークを行いました。

キタヴァ族は、漁獲とイモ類の栽培で暮らす伝統的な部族で、いまの地球上でもっとも旧石器時代のライフスタイルに近い暮らしをしています。

調査の目的は、キタヴァ族の健康状態を調べることでした。

1960 ~ 70年代に行われた先行研究のデータから、「先進国よりも狩猟採集民のほうが健康ではないか?」という仮説が提唱されていたからです。

そこで 220人のキタヴァ族に血液検査を行ったところ、果たして仮説どおりの結果が得られました。

キタヴァ族が脳卒中や動脈硬化にかかるケースはなく、糖尿病の発症率はおよそ 1%ほど(日本の発症率は 15%)。

80代の高齢者が認知症にかかることもなく、癌の割合もほぼゼロに近い状態でした。

この他のフィールドワークでも、伝統的な部族には慢性炎症に由来する病気がほぼ存在しないと報告されています。

狩猟採集民たちは、まことにうらやむべき健康体を維持しているようです。

現代の日本人と狩猟採集民の違いをまとめると、次のようになります。

・狩猟採集民 =外傷や感染による短中期的な炎症がメイン。

激しい発熱や嘔吐など周囲から見てすぐにわかるような症状が出る。

・現代の日本人 =体内で延々とくすぶる長期的な炎症がメイン。

誰にでもわかるような症状は表に出ず、少しずつ不調が進行する。

それにしても不思議です。

いかに人種が違うとはいえ、基本的に現代の日本人と狩猟採集民の体は遺伝子的に大差がありません。

にもかかわらず、なぜ私たちの体は炎症レベルが高いのでしょうか? いったいどのような要因が、知らないうちに私たちの心と体を蝕んでいるのでしょうか? ここで役に立つのが、ハーバード大学の古代人類学者ダニエル・リーバーマン氏が提唱したフレームワークです。

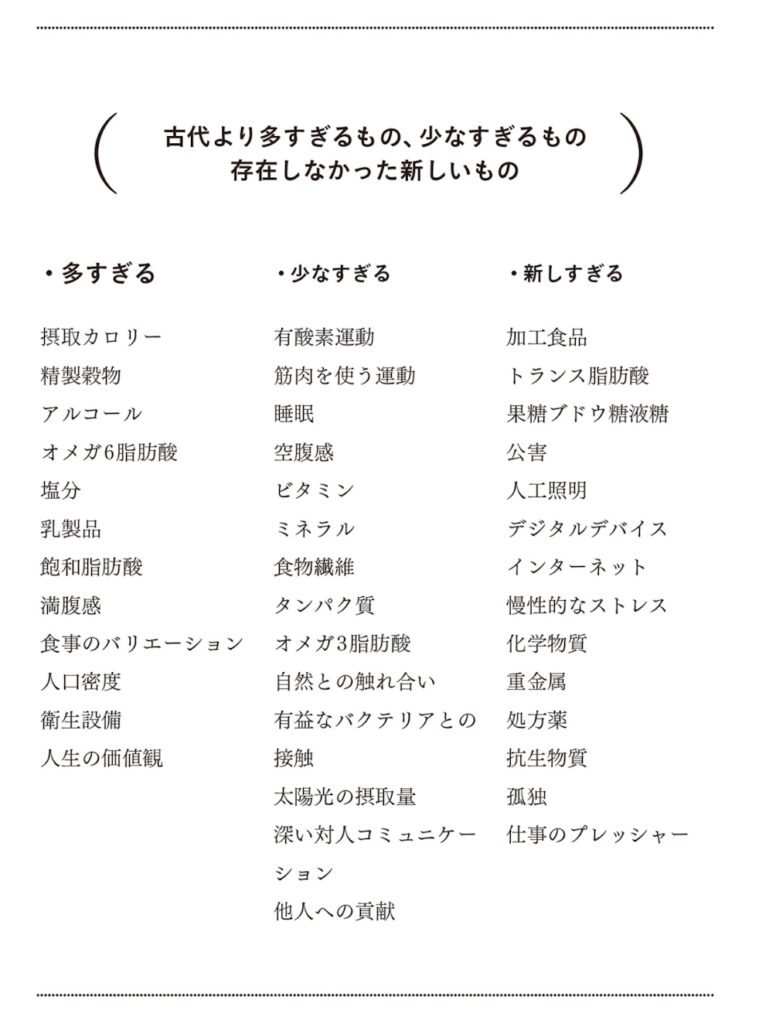

リーバーマン氏は、古代と現代のミスマッチが起きるパターンを3つの枠組みでとらえました。

多すぎる :古代には少なかったものが、現代では豊富すぎる 少なすぎる:古代には豊富だったものが、現代では少なすぎる 新しすぎる:古代には存在していなかったが、近代になって現れた この分類を使うと、複雑だった問題の見通しがよくなります。

たとえば、「多すぎる」の代表的な例は「カロリー」です。

先進国のデータを見ると、この 30年で 1日の摂取カロリーは増大を続けており、 70年代からおよそ 400 kcalも増大しています。

同時に肥満率も増加を続け、過去にはなかったレベルで糖尿病や高血圧の発症率も上がっています。

600万年の歴史のなかで、人類はカロリーが足りない環境に適応するために進化してきました。

そのため、私たちの脳と体は「低カロリー」には上手く対応できますが、「高カロリー」を処理するようには設計されていません。

高カロリーの状態が続けば、あまったエネルギーは皮下脂肪や内臓脂肪として貯蓄され、先に述べた炎症サイクルにはまり込んでいきます。

つまり、「多すぎる」は炎症につながるのです。

5睡眠と炎症の関係―カリフォルニア大学の分析 現代の生活で「少なすぎる」ものはなんでしょう?物質と情報が増大を続ける現代において、古代より足りないものなどあるのでしょうか? そこで、まず思いつくのは「睡眠」です。

現代人の睡眠は量・質ともに悪化を続けており、 2010年の国民生活時間調査では、日本人の平日の睡眠時間は 7時間 14分でした。

これは 1960年のデータより 1時間ほど少ない数字で、アメリカやドイツをふくむ先進 18カ国と比べても、韓国に次いで 2番目の短眠です。

睡眠不足と炎症の関係を明らかにしたデータも事欠きません。

カリフォルニア大学が 2016年に 72件のデータをメタ分析したところ、次の結果が得られました。

・平均の睡眠時間が 1日 7 ~ 9時間の範囲を逸脱すると体内の炎症マーカーが激増する・夜中に何度も目が覚めてしまうような場合も、体内の炎症は増える どうやら現代人の睡眠のスイートスポットは 7 ~ 9時間のあいだで、これより少なすぎても多すぎても体には大きなダメージが出るようです。

ひるがえって狩猟採集民の睡眠はどうでしょうか? 2015年、人類学者のジェローム・シーゲル氏は、ナミビアやタンザニアで 94人の狩猟採集民に活動量計をつけてもらい、日々の行動と睡眠のパターンを記録し続けました。

そこでわかったのは、狩猟採集民たちの睡眠の質の高さです。

彼らの睡眠は平均 6・ 9 ~ 8・ 5時間で、この点は先進国と変わりません。

しかし、そのパターンは正確そのもので、日暮れから 3時間後には必ず眠り、毎朝 7時には自然と目を覚まします。

夜中に何度も目が覚めてしまうケースは一度も確認されず、みな一晩で完全に体力を取り戻していました。

目が覚めたのに寝床でダラダラしていたり、ボンヤリした頭を抱えながら狩りに出かけることもありません。

そもそも、彼らが使う言葉には「不眠」や「寝不足」のような単語すら存在しなかったというから驚きです。

狩猟採集民には寝不足の感覚など想像もつかないでしょう。

6「トランス脂肪酸」と「孤独」 最後に「新しすぎる」の事例も見ておきます。

近代の発明は山ほどあるものの、なかでも人体への被害が大きいのは「トランス脂肪酸」でしょう。

トランス脂肪酸は、植物油に水素を付加して作られた人工の油です。

安価で保管が簡単な性質を持ち、パンや揚げ物などに使われています。

その害はほぼ実証済みで、総摂取カロリーのほんの 1%をトランス脂肪酸に入れ替えただけでも、悪玉コレステロールの数値は激増します。

2005年のハーバード論文でも摂取量が多い人ほど体内の炎症レベルが高いことがわかっており、いまやトランス脂肪酸の害に反対する専門家はいません。

トランス脂肪酸がここまで体に悪いのは、肝臓の働きを乱すからです。

大半のコレステロールは脂質・糖質・タンパク質をもとに肝臓で作られますが、トランス脂肪酸は人体にとって「新しすぎる」せいで上手く材料として使えず、結果として悪玉コレステロールが製造されてしまいます。

いわば肝臓がパニックを起こしたような状況です。

「新しすぎる」の事例は物質だけにとどまりません。

たとえば「孤独」なども非常に現代的な現象です。

ここ数年、科学の世界では「孤独」が大きな注目を集めるようになりました。

2015年にブリガムヤング大学が行ったメタ分析により、孤独感はタバコや肥満と同じぐらい全身に炎症を起こし、早死にのリスクを高めることがわかったからです。

具体的には、孤独感が強い人は早期死亡率が 26%も高まり、社会からの孤立が長引けば、その数字は 32%にまでアップします。

驚くべき悪影響と言えるでしょう。

前述のとおり、人類は長らく社会的な動物として進化してきました。

たいていの部族は 100人前後のユニットで行動し、生まれてから死ぬまでコミュニティのサイズはほとんど変化しません。

食事や睡眠はつねに仲間たちと一緒で、ときにはセックスですら集団のなかで行われるほどです。

古代の厳しい環境では、グループからの離脱は死を意味しました。

現代の日本人にとってはプライバシーがゼロの状況も、原始人や狩猟採集民にとっては適したライフスタイルなのです。

そのため、私たちの脳には「人間関係が希薄な環境」に対応するためのシステムが備わっていません。

現代のように核家族や地域コミュニティのような仕組みが消えつつある状況では、「孤独」は自分の生存を脅かすものとして認識されます。

トランス脂肪酸に肝臓がパニックを起こしたように、「孤独」を感じた脳もまた「新しすぎる」脅威に対して抵抗を始め、免疫システムを過剰に働かせた結果、全身は炎症の炎に包まれていくのです。

放っておけば、体内の炎症は暴走を続けるばかりです。

いかにも難問ですが、具体的な方法は第 3章からお伝えしましょう。

〈不安編〉 7不安障害の患者は 15年で 2倍に増加 1927年、作家の芥川龍之介は、『続西方の人』を書き終えたあとに大量の睡眠薬を飲んで命を絶ちました。

その際に書かれた遺書は、次のようなものです。

「誰もまだ自殺者自身の心理をありのままに書いたものはない。

僕は君に送る最後の手紙の中に、はっきりこの心理を伝えたいと思っている。

君は新聞の三面記事などに生活難とか、病苦とか、或は又精神的苦痛とか、いろいろの自殺の動機を発見するであろう。

しかし僕の経験によれば、それは動機の全部ではない。

のみならず大抵は動機に至る道程を示しているだけである。

少くとも僕の場合は唯ぼんやりした不安である。

何か僕の将来に対する唯ぼんやりした不安である」 天才作家の鋭い感性が、自殺の心理を的確にとらえた名文です。

すべての自殺者が同じような心持ちで死を覚悟するわけではないでしょうが、ここには多くの現代人が抱える問題の一端が示されています。

すなわち、「文明病としての不安」の問題です。

現代が「不安の時代」であることは、多くのデータが示しています。

2013年にワシントン大学が 44カ国のデータをまとめたメタ分析によれば、不安障害を患う人の数は全世界で 13人に 1人もの割合に達するとのこと。

人生のどこかで不安障害に苦しんだ人の数までカウントすれば、発症率は 3人に 1人にまではね上がります。

日本でも不安障害の数は増え続けており、 2011年の厚労省調べでは不安障害の治療を受けている患者の数はおよそ 157万人。

この数字は 1996年のデータの約 2倍です。

しかし、いきなり不安は文明病だと言われても、すぐ納得できる人は少ないでしょう。

現代人にとって「不安」は日常的な感情ですし、厳しい環境で暮らす原始人だって日常的な気苦労があったはずです。

実際、人類と不安のつきあいは長く、 1621年に刊行の書籍「メランコリーの解剖学」には、スピーチ不安症にかかった男性の事例が掲載されています。

紀元前 5世紀にヒポクラテスが残した文書にも、現在の「社交不安障害」にそっくりな症状が描写されているほどで、不安はつねに人類とともにありました。

ところが、いっぽうで不安障害の発症率には大きな地域差があるのも事実です。

2017年に WHOが世界 26カ国で行った調査では、不安障害の患者数は、ほぼ各国の近代化のレベルに対応していました。

アメリカやオーストラリアでは、不安障害の発症率が 8%前後だったのに対し、ナイジェリアのような発展途上国ではたったの 0・ 1%にしか過ぎません。

やはり「文明化」には、現代人の不安を促進する何かがあるのでしょうか? 8「ぼんやりした不安」と「はっきりした不安」 原始のサバンナ、あるいは密林の暮らしを想像してみましょう。

木々の奥には猛獣がひそみ、草むらには毒性を持った植物が繁殖。

必要な獲物を確実に仕留められるとは限らず、悪ければ木の実や根茎類すら手に入らない可能性もあります。

まことに不安に満ちた生活です。

しかし、その代わりに原始の不安には、シンプルで対処しやすいという利点があります。

猛獣に襲われれば戦うか逃げるかの二択を選ぶしかありませんし、食べ物が見つからなければサバンナを探し回るか飢えをガマンするだけです。

もし病気になったとしても、休息しながら栄養を摂る以外に選択肢はありません。

現代の不安はどうでしょうか? もしあなたの会社がブラック企業だった場合、今後の生活を考えてすぐに辞めるべきか、思い切って別の進路を探すべきかは簡単に判断できません。

年功序列が崩れた現在では成果を上げ続けねばならないプレッシャーも増え、仕事への不安はかつてないレベルで増え続けています。

さらに現代に特有なのが、コミュニケーションの不安です。

SNSのおかげで交流できる人の数は飛躍的に増えたものの、匿名の傘に守られた安心感のせいで必要以上に攻撃的な言葉を吐いてしまったり、不用意な書き込みに対して無数のユーザーからバッシングを受けたりと、その心理的なダメージの質と量は、古代の世界とは比べものになりません。

対して狩猟採集民のコミュニティは最大でも 200人程度がリミットで、見知らぬ相手とコミュニケーションを取るケースはまずありません。

数が少ないぶんだけ人間関係は親密かつ濃厚で、たとえ浮気やケンカなどのトラブルが起きた場合でも、長老による裁定や部族間ルールなどで解決が図られ、対人関係の不安が長々と続くケースはまれです。

要するに、原始的な社会では、どのように不安を解決すべきかが明確なのです。

芥川龍之介の「ぼんやりした不安」を現代的な不安とするならば、原始的な不安は「はっきりした不安」と言えるかもしれません。

ただし、現代と古代における不安の違いをもとに、「昔の暮らしには人間味があってよかった」という懐古趣味的な結論を導き出すのは間違いです。

濃密な人間関係には、相応のデメリットがあります。

住民の相互監視によるプライベートの不在や、自由度の低さから生まれる精神的な重圧は古代社会のほうが上でしょう。

が、現代と古代の優劣を考えても仕方ありません。

私たちにできるのは、環境の変化が人類にあたえた影響を探り、粛々と対策を考えていくことだけです。

9不安は記憶力、判断力を奪い、死期を早める「ぼんやりとした不安」は、現代人の脳のパフォーマンスと Q OL(人生の質)に多大な影響をおよぼしています。

代表的な例を4つ挙げましょう。

第一に、慢性的な不安はあなたの記憶力を低下させます。

2013年にインド国立生命科学研究センターが行った研究によれば、つねに何らかの不安を感じている人には、脳の海馬が小さくなる現象が認められました。

海馬は大脳辺縁系の一部で、新しい記憶や学習能力などに関わる器官です。

第二に、不安は、あなたから理性的な判断力を奪います。

物事がうまく進んでいるときには、私たちの脳は衝動や欲望を抑えつけることができます。

しかし、不安感が高まると様々な化学物質の連鎖が起こり、より原始的な脳の働きが優勢になっていくのです。

不安が起きた瞬間に論理的な判断力を失ってしまうケースは、誰にも心当たりがあるでしょう。

第三に、不安はあなたの死期を早めます。

2013年の観察研究では、約 7万人の高齢者を 10年にわたって追いかけたところ、日常の不安レベルが高い人は心疾患や脳卒中のリスクが 29%も上昇していました。

その原因ははっきりしないものの、研究チームは「不安が強い人は自分を大事にしないからではないか?」と推測しています。

不安な気持ちが自尊心を低め、過度な飲酒や運動不足につながる、というわけです。

最後に、不安は不安を呼び込みます。

ぼんやりとした不安のせいで脳の扁桃体が敏感になっていき、やがて少しのストレスにも過剰な反応を起こすようになるのです。

泥棒の侵入におびえて自宅に防犯センサーを付けすぎてしまい、子猫が庭に侵入しただけで警報が鳴り響くようになったようなものです。

というと笑い話のようですが、ぼんやりとした不安は、鬱病から自殺へと進む確率が高い「死に至る病」でもあります。

脳のパフォーマンスが下がるだけならまだしも、命まで落としては笑えません。

果たして、ここまで現代人が不安をこじらせたのはなぜでしょう? 細かい原因ならいくらでも想像がつきます。

不安定な仕事、少ない貯蓄、身体能力の衰え、愛する者の死。

いずれも普段から意識しているわけではないものの、頭のどこかにいつも薄っすらとこびりつき、ふとした瞬間に、私たちに漠然とした不安感を与えます。

しかし、細かな原因にすべて立ち向かうのは無理な話。

真に不安を解決するには、「文明病」の視点に立ちつつ、現代と遺伝のミスマッチを探らねばなりません。

そのために、「そもそも不安とはなにか?」について考えてみましょう。

進化論では、ヒトが持つ性質や器官は、すべて何らかの理由があって生まれたと考えます。

目は周辺の情報を集めるため、足は獲物を追いかけるため、腕は道具を使って食料を集めるため、といった具合です。

どんなに小さな器官にも独自の役割があり、眉毛は額を伝う液体から目を保護する役割を持ち、爪は神経の保護や手足のグリップを高めています。

かつては不要な臓器とも言われた盲腸にも、近年では腸の働きを正常化する作用があったことがわかってきました。

すべてに存在理由があるのです。

この考え方は、私たちの感情にも当てはまります。

たとえば「怒り」の存在理由はなんでしょうか? 現代において「怒り」はネガティブな感情として捉えられがちですが、ユタ大学の人類学者エリザベス・カシュダンは次のように言います。

「攻撃性は人類に備わった基本的な性質だ。

怒り、復讐心、悪意といった感情は、特定の環境で個人の生存と生殖の機会を高めるために進化してきた」 すべての生物は生き残るために進化をくり返し、自分の遺伝子を次の世代に受け渡すことを最終目的にしてきました。

つまり、長寿と繁栄です。

古代の世界を生き抜くためには、「怒り」の感情は絶対に必要だったでしょう。

他の部族の襲撃を受けたときや仲間が食料を盗んだときなどに、すばやくアクションを起こすには怒りのパワーが欠かせません。

つまり、生存や繁殖の危機に対して行動の勇気を与えてくれるのが、「怒り」の本来の機能なのです。

10危険を知らせるアラームとしての役割 それでは「不安」の存在理由はなんでしょう?人類の進化のなかで、「不安」はどのような役割を果たしてきたのでしょうか? 結論から言えば、不安の機能は「アラーム」です。

目の前の草が動いたのは、奥にライオンがいるからではないか?この葉っぱを食べたら体を壊すのではないか?このような、まだ正体があきらかではない生存の危機を察知し、事前に対策を取れるようにアラームを鳴らすのです。

これは人類にとって最も重要な機能のひとつです。

不安がなければ人類は未来の危険になすすべがなく、ほどなく絶滅に至ったでしょう。

いっぽうで「喜び」や「楽しさ」といったポジティブな感情がなくても、すぐに生存の危機には結びつきません。

もちろん喜びのない人生など送りたくはありませんが、少なくとも人類の進化においては、ネガティブな感情のほうが役に立ってきたのは間違いありません。

その証拠に心理学の世界では、「ポジティブな感情よりもネガティブな感情のほうが強度が高い」という現象が昔から確認されてきました。

有名なのは、 2004年にロードアイランド大学が行った実験です。

研究チームは、有名 I T企業で 60個の事業部を調べ、収益の高さや顧客の満足度を

もとに優秀なチームとダメなチームの違いがどこにあるのかをチェックしました。

結果は、研究者にとっても意外なものでした。

もっとも収益が高かった事業部のメンバーは、仕事中にポジティブな発言をする割合が、ネガティブな発言の 6倍も多かったのです。

これはつまり、「来月の利益は最悪だ……」のように不安なコメントの悪影響をひとつ打ち消すためには、「君の意見には大賛成だ」といったポジティブなコメントを6つもぶつけねばならないことを意味します。

それぐらい、ネガティブな感情は私たちの心をかき乱す劇薬です。

ちなみに、もっとも収益が悪いチームのポジティブ:ネガティブ比は 0・ 36 ~ 1でした。

2つのコメントの量が同じだった場合でも、私たちのパフォーマンスは大きく低下するようです。

ポジティブとネガティブの不均衡は、古代の環境であれば良い方向に働きます。

不安の影響力が強いおかげで人類は猛獣の脅威から逃れ、感染や寄生虫のリスクを抑え、子孫を繁栄させてきました。

ところが、不安の質が変わった現代では、かつてはうまく働いた機能が動作しません。

「ぼんやりした不安」のせいでアラームが誤作動を起こし、やがて頭の中で非常ベルが鳴りっぱなしの状態になっていくからです。

11農耕を始めて身長が 20センチ低くなった? 不安の機能がわかったところで、あらためて最初の疑問にもどりましょう。

すなわち、「現代の不安における遺伝のミスマッチとは?」の問題です。

この謎を解かない限り、現代人の不調は改善されません。

この問いは、言いかえれば「私たちは何にそこまでおびえているのか?」ということでもあります。

不安定な仕事、体調の衰え、金銭的な問題など、一見バラバラのように思える不安の原因には、どのような共通項があるのでしょうか? その答えは、ひとことで言えば「未来の遠さ」です。

いつか体を壊すのではないか……、そのうち生活資金がなくなるのではないか……、やがて大地震で家がなくなるのではないか……。

どれも明日にでも起きる悲劇かもしれませんし、もしかしたら死ぬまで何もないかもしれませんが、いずれにせよただちに行動しなくても死ぬわけではないでしょう。

しかし、人類に備わった「不安」は、あくまで目の前に迫った危険への対策をうながすためのシステムです。

先の例のように、いまの瞬間よりも時間軸が未来にある危険に対しては、そもそもプログラムが対応していません。

その結果として、遠いアラームの誤作動が引き起こされるわけです。

いったんこうなると、やがてアラームの誤作動は常態化し、自分が何におびえているのかすらわからなくなってしまいます。

芥川龍之介を死に追いやった「ぼんやりとした不安」は、人体のプログラムエラーが生み出した副作用でもあります。

かくも不安に満ちた現代人の時間感覚は、いつから変化を見せたのでしょう? 紀元前 5世紀にヒポクラテスが不安障害の記録を残している事実を見れば、人類史の早い段階で大きな変化が起きたと考えたほうがよさそうです。

ここで、話は 2万年前にまでさかのぼります。

実はこの時期、古代の人類は後にも先にもないターニングポイントを迎えました。

それが、農耕の開始です。

狩猟採集民が農耕生活を始めたのは 1万 1000年 ~ 2万 3000年前のこと。

西アジアの一帯で麦の栽培や羊の牧畜がスタートし、やがて世界中に広がっていきました。

農耕の出現により、人類の生活は一変します。

その日暮らしだった狩猟採集生活とは違って定期的に食料が手に入り、穀物を貯蔵しておけば飢えに悩む可能性も激減するのだから、ここまで人類が繁栄できたのはまぎれもなく農耕のおかげです。

しかし、農耕は様々な弊害も生みました。

代表的なのは「栄養不足」でしょう。

初期の農耕はムギやヒエなどの穀類がメインで、狩猟採集民が主食にしていた根茎類や種子類ほどビタミンやミネラルをふくんでいませんでした。

ギリシャやトルコで見つかった古代人の骨から推測すると、氷河期の原始人は男性が約 180 cm、女性が約 150 cmの身長だったのに対し、紀元前 3000年ごろには男性が約 160 cm、女性が 152 cmまで低下しています。

マサチューセッツ大学の研究でも、古代の狩猟採集民にくらべて農耕民族は 50%も歯のエナメル質が減り、 3倍も骨折の発症率が高かった事実がわかりました。

これらのデータは、いずれも農耕民の深刻な栄養不足を示しています。

さらに、農耕は「社会階層の出現」という副作用も生みました。

狩猟採集民と違って食料の保存が可能になったせいでリソースの偏りが発生し、持つ者と持たざる者の区分けができあがったのです。

ギリシャのミケーネ遺跡から出土した紀元前 1500年の化石を見れば、この時期すでに人類に貧富の差ができていたことがわかります。

平民にくらべて王族の身長は 7センチも高く、虫歯の数もおよそ 6分の 1ほどでした。

農耕とは不平等の起源でもあるのです。

そして、農耕がもたらした変化のなかでも、もっとも現代人への影響が大きいのが「時間感覚の変化」です。

農耕を効率よく進めるには、長期的なタイムフレームが欠かせません。

秋から初冬にかけて種をまき、変化のない冬を耐えて待ち、ようやく初夏に収穫する……。

1年も先のことを考えて行動する習慣は、それまでの人類にとってまったく未知のものでした。

ここにおいて、人類は初めて「遠い未来」を思い描かねばならなくなります。

ところが困ったことに、人類の遺伝子には「遠い未来」に対応するシステムが備わっておらず、「不安」という短期用のプログラムを駆使しながら、どうにかやりくりしていくしかありません。

天体の運行をもとに時計やカレンダーを編み出したのも、システムの不備を補うための発明だったのでしょう。

12アフリカ人には未来という感覚がない

もちろん、私たちに原始人の時間感覚まではわかりません。

化石や出土品を見ても彼らの感覚までは調べようがなく、「農耕による未来の出現」は、あくまでもっともらしい仮説のひとつです。

が、ここにひとつ興味深い事例があります。

ケニア出身の牧師であるジョン・ムビティ氏によれば、「アフリカ人には未来の感覚が存在しない」というのです。

1970年の著書『アフリカの宗教と哲学』に、彼はこう書いています。

「アフリカ人の伝統的な観念によれば、時間は長い『過去』と『現在』とをもつ二次元的な現象であり、事実上『未来』をもたないのである。

西洋人の時間の観念は直線的で、無期限の過去と、現在と、無限の未来とをもっているが、アフリカ人の考え方には実際上なじみのないものである。

未来は事実上存在しない。

未来の出来事は起こっていないし、実現していないのだから、時間を構成しえないのである」 ムビティ氏はケンブリッジ大学で博士号を得たエリートであり、あくまで西洋的な時間の考え方も熟知したうえで「アフリカ人には未来の感覚がない」と言い切っています。

いまの日本人には、想像もつかない感覚でしょう。

言われてみれば、いかにも狩猟採集民に「未来」の感覚は薄そうです。

たとえばナミビアで暮らすブッシュマンは、朝は必ず同じ時間に起き、男は獲物を探して草原に向かい、女は木の実や果物を集めに森の中へ入って行きます。

食料を探す時間は 1日に 4時間ほどで、あとは日陰で仲間と談笑したり、子供とゲームをして遊ぶのが平均的な日常です。

その暮らしぶりにはほとんど変化がなく、 1年先はおろか明日の計画を立てて動くようなこともありません。

狩猟採集民の時間感覚は最大でも 1日が上限で、あとは同じようなタイムフレームのくり返しと言えるでしょう。

2000年には、オックスフォード大学の人類学者ヒュー・ブロディ氏が、 30年にわたってイヌイットやネイティブ・アメリカンの暮らしを調査したうえで、こんな結論を導き出しています。

「人類学者の見るところ、狩猟採集民はいま現在に神経を集中する。

行動を決めるのは目の前の獲物であって、またの機会を待つ、あるいは、長期的な戦略に立って意思決定を下すことはない。

社会人類学者のジェイムズ・ウッドバーン氏が言う、当座の欲求を求める人々と、充足を将来に引き延ばす人々の違いがここにある。

当座の充足を求める狩猟採集民の特性は、彼らの時間認識と不可分である。

いま現在に関心の焦点を据えると、過去と未来はそこに起きている事象を迂回する。

これを言い換えると、狩猟採集民はすべてを現在と捉えることで時間を超越するのである」 つまり、狩猟採集民のタイムフレームは、あくまで「いまここ」がメイン。

現代人のように数年先を思い描くようなことはないために、未来の感覚が生じないわけです。

永遠の現在を生きていれば、遠い未来の不安に悩むこともありません。

「時間の超越」とは、そういうことです。

13ピグミー族の「時間割引率」は異常に高い 私たちと狩猟採集民の時間感覚の違いは、実証研究でも裏付けられています。

ロンドン大学のグル・デニーズ・サラーリが、コンゴで暮らすピグミー族の「時間割引率」を調査した実験です。

時間割引率は行動経済学で使われるアイデアで、「将来の価値をどれだけ割り引いて意思決定を行うのか?」の割合を意味します。

たとえば、あなたが「いま 1万円手に入るのと、 1年後に 1万 1000円手に入るのと、どちらを選ぶか?」と質問され、いまの 1万円を選んだとしましょう。

方程式にすれば「 1万 1000円 ÷ X = 1万円」なので、 1年間の割引率は 10%という答えが弾き出されます。

あなたは年に 1割もの利益を捨てて、いまの 1万円を選んだわけです。

この数字から判断できるのは、あなたが「現在と未来のどちらに重きを置いているかどうか?」です。

すなわち割引率が高い人ほど現在の価値も高く、悪く言えば「短絡的」、良く言えば「いまを生きている」ことになります。

さて、ロンドン大学の実験結果は、予想をはるかに超えるものでした。

ピグミー族の時間割引率は、コンゴの都市部で暮らす者より 5倍も高かったからです。

ここまでの差が出ると、もはや現在と未来のどちらが重要か?といったレベルの話ではないでしょう。

近代化された住民の時間感覚にくらべて、ピグミー族は徹底的に目の前の「いま」に集中し続けているのです。

サラーリ博士は次のように言います。

「狩猟採集民の世界では、必要なものを分け与えるルールが確立している。

そのような状況では、大きな報酬を先まで待つのは逆に危険な戦略だ。

狩猟採集の社会には、シェアリングシステム、所有物を公平に分かち合う制度などの要素がよく見られる。

これらの現象は、生きるのに必要な資源を手に入れるために生まれた社会的な適応の産物だろう。

平等を重んじるシステムを維持することで、狩猟採集民は環境の変化に対応しているのだ」 狩猟採集社会では「平等」の価値観が重要視されており、そのようなシステムのなかでは未来の感覚が薄いほうが生存に有利だというわけです。

こういった助け合いのシステムも、狩猟採集民の不安が暴走しない一因なのでしょう。

とはいっても、すでに「未来」の存在を知ってしまった現代人が、いまさら「時間の超越」に挑むのは不可能な話です。

現代の環境のなかで未来の不安に立ち向かうには、できる範囲で現代と古代の時間感覚のズレを調整していくしかありません。

その具体的な方法については、第 6章から見ていきます。

ここまで、「炎症と不安」という2つの要素が、いかに現代人のパフォーマンスを低下させているかについて考えてきました。

しかし、この2つは独立した問題ではありません。

それぞれが互いに影響を与え合い、負のスパイラルを描いています。

「ぼんやりとした不安」が脳に炎症を起こし、そのせいで増強された不安が、さらなる炎症の火種に変わる……。

この負のサイクルをどこかで断ち切らない限り、現代人のパフォーマンスは低下し続けていくばかりでしょう。

その作業は、あなたにしかできません。

コメント