●人は好きなことに対しては努力を苦としない

私は、本書の第9章「忍耐力を身につける」に、「一センチ余分に進む」の一項を設けた。

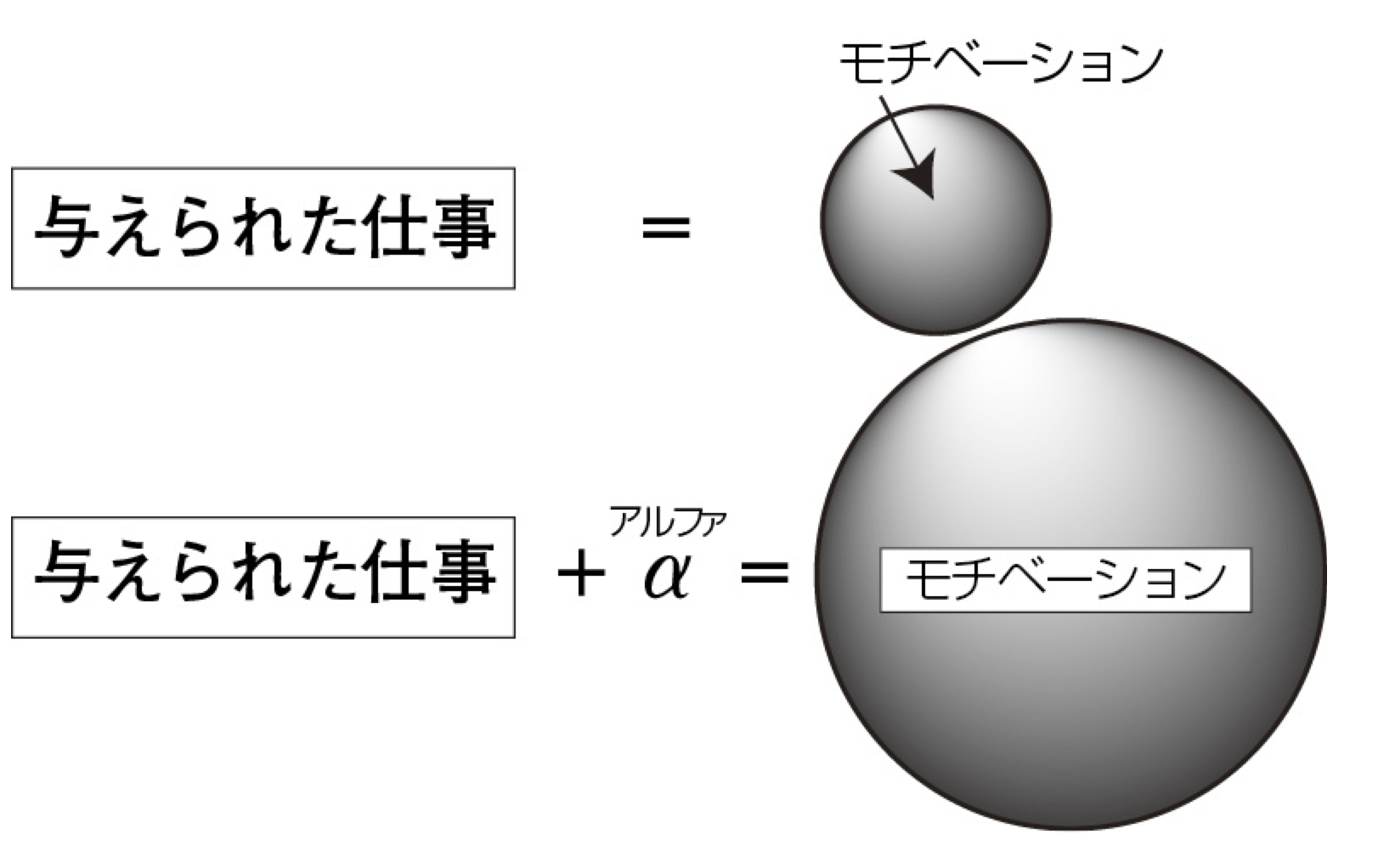

これは、怒りの気持ちを過去に置いてくる最良の解決策として述べたものだが、実はこの「一センチ余分に進む」(正式には「プラスアルファの魔法」と呼んでいる)というノウハウは、重要な成功ノウハウの一つなのである。

※1センチ余分に進む=プラスアルファの魔法

本章では、このノウハウを真正面から取り上げている。あなたの心に確実に刻み込んでいただきたいと思う。この章を「愛」の話から始めると、本題から外れていると思われるかもしれない。だが、その批判は少し待っていただきたい。

最後まで読んでいただければ、「愛」の話がこの章の価値をさらに高めていることに同意していただけると思う。

また、ここでは「愛」という言葉を総括的な意味で使っていることを了承していただきたい。私たちに「愛する」(あるいは「好む」)という気持ちを引き出す対象には、物、動機、人などさまざまある。

たとえば、仕事を例にとってみよう。

仕事の中には、嫌いな仕事、好き嫌いのはっきりしない仕事、特別に好きな仕事などがある。芸術家は自分の仕事を愛している。自分の芸術活動を愛していない芸術家などいない。

むろん、創作の過程で苦難に直面することもあるだろうが、これは恋愛でも同じことだ。

一方、フリー・アルバイターは仕事をあまり好まないだけでなく、嫌っているようにも見える。むろんすべてのアルバイターがそうであるというわけではない。しかし彼らは多くの場合、食べるためだけの目的で仕事をする。

中には、海外旅行の資金を貯めるためにフリー・アルバイターになる人もいるだろう。

が、いずれにせよ仕事の目的が「報酬」のためのみという意識のもとでは、それがどんな仕事であっても、あまり好まれてはいない、といっていい。むしろ、嫌っているというのが多くの場合実感であろう。

※仕事をむしろ嫌っているぐらい。

好きな仕事に携わっているときは、どんなに長時間にわたって仕事をしても疲れないものである。

好きでないものや嫌いな仕事は、時間に関係なくすぐ疲れてしまう。このことは多くの人が実体験として感じていることだ。そこでは、肉体的な条件などはあまり関係がない。

したがって、人間の忍耐力とは、その人がやっている仕事を好きか嫌いか、あるいは愛するかどうかということによって決まってくる。

ここまで読んでくださった方は、私が何を言いたいのかうすうす感じ取られていることと思う。

そう、お察しのとおり私はこれから、重要な成功法則の一つを発表したいと思っているのだ。その法則とは、次のとおりである。

「人間は、自分の愛する仕事に携わっているとき、または愛する人のために仕事をしているときに、最も仕事の効果を上げるものである」仕事の中に「愛」や「好み」の要素が入ってくると、仕事の進行は早くなり、質も向上する。

※仕事の中に愛や好みの要素が入ってくると進行は早くなり質も向上する。

しかも、その仕事から生じる疲労の度合いは、客観的にはともかく、主観的には当人にとって低く感じられるものである。「快い疲労」という言葉がこの場合の適切な表現であろう。

●煉瓦運びが好きな人()

話は少し古くなるが、あるグループがルイジアナ州にコロニーを造ったときのことである。彼らはお互いに「同志」と呼び合っていた。

彼らはそこに数百エーカーの土地を買い、集団農場にした。彼らの目的は、同志たちの幸福を願い、理想郷を建設することだった。

個人個人に最も好む仕事を割り当てることによって、その理想を達成しようとした。一人ひとりが自分のいちばん好きな仕事をし、生産したものは全部全員で共有することにした。

したがって、個人個人への賃金は支払わないという仕組みである。コロニーには乳牛が飼われており、搾乳所もあった。

他の家畜や鶏も飼われた。煉瓦作りの工場も建てられ、同志たちの家の資材として供給された。学校も建てられ、新聞を発行する印刷所もあった。

こうして、理想郷の建設は一歩ずつ着実に進んでいった。そこへミネソタ州出身のスウェーデン系の男がやってきて、コロニーに参加した。

彼は自分で希望して印刷所の仕事に就いた。間もなく彼は、印刷の仕事が嫌だと言い出し、農場でトラクターを運転する仕事に回してもらった。

だが、その仕事もわずか二日しかもたなかった。そこで再び転業を申し出て、乳搾りの仕事に就いた。

彼は牛をあまり好きになれなかった。牛もまた彼を嫌っているようでもあった。彼はまた仕事を変わった。新しい仕事は洗濯の仕事だったが、そこではたった一日しかもたなかった。

彼は短い間に、コロニーの中の全部の仕事をしたことになる。しかし、どれ一つとして気に入ったものはなかった。

彼は、もともと共同生活に向いていないのではないかと思い始め、コロニーから抜ける決心をしようとした。

しかし、一つだけ彼がまだ試みていない仕事があることに気づいた。それは煉瓦工場の仕事であった。

煉瓦工場での彼の仕事は、焼き上がった煉瓦を窯から取り出し、それを手押し車に載せて運び、ストックヤード(倉庫)に積みあげる仕事だった。

それは彼一人だけの仕事であった。一日目はどうやら仕事をこなすことができた。二日目、三日目も無事に終わった。そして、一週間持ちこたえることができた。彼にとっては画期的なことだ。

そしてその間、彼の口からは一言も苦情が聞かれなかった。ある「同志」が彼に、その仕事が好きか、と聞いた。

「コレ、本当ニワタシ好キナ仕事デス」と、彼はスウェーデン訛のたどたどしい言葉で答えた。煉瓦運びが好きだという人間がいたのは驚きである。

しかし、その仕事はこのスウェーデン人の気質に合っていたのだ。

彼は、何も考える必要もなく、責任もない仕事を一人でやることが、気性に合っていたのだ。その仕事に、彼は「好き」を感じ始めていたのである。

※何も考える必要もなく、責任もない仕事を一人でやることが、気性にあっていることもある。好きを感じ始めている。

彼は焼き上げる煉瓦がすべてなくなるまで、その仕事に就いていた。そして、運ぶ煉瓦がなくなったとき、彼はコロニーを去る決心を固めた。

「ノンビリ、静カナ仕事終ワリマシタ。ダカラミネソタニ帰ロウト思イマス」と、言い残して出て行った。

私たちは、大好きな仕事をしているとき、報酬以上の仕事をすることに少しの苦痛も感じない。

この不思議な心理作用のために、私たちは自分が最も好む仕事を見つけようとしているのである。私の「成功哲学」は、この真理を言いたかったのである。

●大好きな仕事

私としては、あなたにアドバイスをする正当な権利があると思っている。なぜなら、私自身がこの哲学を学び、実践してきたことに対する誇りを持っているからである。

ここで、その「成功哲学」と私自身に関する体験談を話すことを許していただきたい。

というのは、今まで愛(好きといってもいい)を持ってした仕事は決して無駄にはならず、これからも無駄にはならないだろうということを、あなた方に証明したいからである。

この章の目的は、「報酬以上のサービスをすることは、必ず報われる」ということを証明することである。

そのことを私自身が経験していなかったら、何を言ったところで、何を書いたところで、なんの意味があろうか。

私はカーネギーとの約束の二〇年間、そして引き続きその後四〇年以上にわたって、大好きな仕事に就いていたことになる。

そこから生まれたのがナポレオン・ヒル・プログラム、そしてこのプログラムを多くの人々に知ってもらうために書いたのが本書である。

私はほかに何も得なかったとしても、大好きな仕事ができたという喜びは、私にとって大変な報酬であった。私はその仕事を始めたとき、二者択一の重大な選択に迫られていた。

一つは、何かほかの仕事をすることによって収入を得る、というものであり、もう一つは、直ちに金儲けにはつながらないが、何年か先には十分な収入となり、そのうえ、世の中を楽しむための知識の蓄えを得る、というものであった。

私は後者を選択した。

大好きな仕事をしようと決意する人は、仕事の選択にあたって、必ずしも親戚や友人の賛成を得られるとは限らない。なぜなら、それは目先の収入にはつながらないからである。私自身の場合もそうであった。

カーネギーに依頼された成功のプログラムを開発するにあたって資料を集め、組織をつくり、研究を重ねているときでさえも、こうした身内の反対論と闘うために、大変なエネルギーを費やしたものである(本章序章参照)。おそらく、あなた方もそうであったと思う。

好きな仕事に就こうとしたとき、何の障害にも遭わなかったということはまずあり得ないことであろう。

多くの場合、いちばん好む仕事をするときの最大の問題点は、その仕事からの直接の報酬が低い(そうではない場合もあるが)ということであろう。

好きな仕事にはそれだけ不利な点があるということは、まぎれもない事実だ。しかし、好きな仕事に就こうとする人には、それらの不利を補う利点が二つあることに注目していただきたい。

第一に、その仕事をすることによって幸福を得るということである。これは最高の報酬である。金では買えないものだ。

第二に、目先の収入はともかく、生涯収入では決して引けをとらないということである。おそらく、他の好きでもない仕事よりはかなり上回ることだろう。

なぜなら、愛情を持ってする仕事は、他の仕事より質・量ともに優れているからである。私が仕事の選択をしたとき、反対されて最も当惑したのは、妻の反対であった。

むろん、今となっては非難するつもりはないが、反対を受けた当時は大変苦しんだものである。

妻というものは、夫が選んだ大好きな仕事に協力(精神的な支えでもいいのだ)するかしないかによって夫を成功させもするし、希望を挫くことにもなるものだ。このことは、あえて世の奥方たちに言っておきたいところである。

社会で活躍している女性ならよく承知していることだが、家庭の中でのみ活躍している女性は安定ということをあまりにも死守したがって、ギュッと抱きしめ続けるあまり、かえって抱きつぶしてしまう過ちを犯しがちである。

安定というものは、冒険(あるいは何か新しい決断)という名のニワトリが産んだタマゴであることを知るべきである。

そのタマゴが再び冒険あるいは新しい決断というニワトリとなり、このニワトリがまた安定というタマゴを産む、という形で人生は豊かに成長していくものなのだ。

当時の私は、特に努力しなくても、フリーのライターとして六〇〇〇から一万ドルの年収を得ていた。妻はその安定した収入に満足していた。だから、収入の不安定な職に替わるのに反対だったわけである。

私には彼女の言い分はわかっていた。私たちの家庭には幼い子どもたちがいたし、洋服代や教育費もかさむ一方だった。

そのため、妻は不安定な「高収入」よりも定期的に安定した収入のほうを望んでいたのであった。しかし、私は彼女の希望を無視した。すると、彼女を援護するために、彼女の肉親たちが乗り出してきた。

私の肉親も継母を除いて、すべて彼女に味方し、一緒になって私を攻撃してきた。みんな口々に、「冒険などするな」と言い出したのである。

こんなふうに「何の役にも立たないこと」をする暇のある人に限って、他人の夢の火消し役に夢中になるものである。まるでそれがその人の神聖な仕事ででもあるかのようにだ。

しかし少なくともまだ四〇代や五〇代にしかなっていない人々が、タマゴをギュッと握りしめる、というのは早計である。

いわんや、それを他人にまで強要するというのはもってのほか、というしかない。私は決心を変えなかった。私は自分の選択に従う決心をさらに強めた。反対論はその後もしばらくの間続いた。

しかし、ときが過ぎるにしたがって、いくらかずつ弱まっていった。そのころになると、私にも反省する余裕ができた。

一時的にせよ、家族に心配をかけたのは事実だし、親戚や友人の協力を得るために、私なりの努力も重ねてきたのである。

幸いなことに、私の友人全部が私の選択に反対ということではなかった。私の決心に賛成してくれた友人もいた。事実を深く知ろうともせず、軽率な判断を下す人ほど危険な存在はない。

それは、本人にとっても他人にとっても不幸なことである。私のやろうとしていることが、いずれは実を結ぶことを信じてくれた友人がいたことは、私にとって幸いなことであった。

しかも、私が周囲の反対に押し切られないように勇気づけてくれていたのである。

エドウィン・C・バーンズ(本書第1章参照)も、私を勇気づけてくれた数少ない友人の一人だった。

バーンズは、発明王トーマス・エジソンの下で働き、その後パートナーにまでなった人物である。バーンズは、もう六〇年近くも前から私の選んだ仕事に興味を持っていてくれた人である。そしてバーンズは、彼なりのはっきりした「成功哲学」を身につけていた人でもあった。

彼の支援がなかったら、私は友人たちの反対に負けて安易な道を選んでいたかもしれない。その点については、今でも私は彼に感謝している。

もしあのとき、私が親戚や友人たちの説得に負けて、楽な道を選んでいたとしたら、今ごろ私は人生の希望に破れ、「幸福」というものを永遠につかみそこねていたかもしれない。

そのように思われるほど、私が選んだ仕事は本当に楽しかったのである。しかし、最初のころはとても苦しかった。

仕事そのものは楽しかったが、その報酬はといえば、返済の見込みのない借金の山だけが積み重なっていった。カーネギーは、当初私に宣言したように、文字どおり何の援助も私に行わなかった。

だが、もとよりそれは私も納得のうえでのことであり、借金の山に泣きながらもカーネギーには感謝していたのである。この大好きな仕事を彼は私に与えてくれたのだから。

●そのとき私は四五歳になっていた

私が「これから成功する」とカーネギーが確信を持って指名した人々と「すでに成功している人々」の調査を始めたとき、私は並の知力と、真に成功を望む気持ちのある人なら、ある一定の手順を踏めば必ず成功するはずだ、と信じていた。当時、この秘訣はまだ誰によっても解明されていなかった。

カーネギーはすでに自らの成功の秘訣を何人かの人々に伝授し、それらの人々は皆、著名な成功者となったが、それでも彼は自分の秘訣が断片的なものであることを知っていた。

それだからこそ、私に研究を委ねたのである。

そこで私は、「その成功に至る一定の手順」とは何であるか、どうやってそれを適用したらよいのか、その方法を知ることに最大の努力を重ねたのである。

バーンズの信念も、同じものであった。彼は、エジソンがこの哲学の原理を応用して数々の業績を残したのを身近に知る立場にいた。

バーンズの考えは、財産の蓄積も、心の平和も、幸福の発見も、すべて成功に至るルールの適用によって得られる、というものであった。

そのルールとは、特別なものではない。誰でも習得することができ、応用できるはずのものなのである。

しかし彼も私も、当時はそれらのルールを明瞭に頭の中にイメージできるまでには至っていなかった。

日々の行動の中のどこかにそのルールが隠れているはずだ。カーネギーはその一部を明らかにした。しかしすべてを明らかにすることは絶対に可能である。

これは私の信念でもあった。この信念は、証明可能という段階を経て、すでに証明済みの現実のものとなっている。

あなたも本書やナポレオン・ヒル・プログラムを修了されるころには、その信念についての完璧な理解を得ていることだろう。

私自身も、カーネギーから教えられた成功のルールに従って調査の仕事を続けてきたし、直接の報酬などを期待できない仕事も進んでやってきた。

それだけに、先に述べたような経済的な問題と闘い、周囲の反対と闘う生活を強いられてきたことも事実である。

長い間の努力が実って、成功のためのプログラムは完成した。原稿が完成したときの私の喜びは、文字どおり筆舌に尽くしがたいものであった。そして、原稿は印刷所へ送られたのである。

私の最初のプログラム、『ザ・サイエンス・オヴ・パースナル・アチーヴメント・プログラム』ができあがるまでのしばらくの間、何事も起こらなかった。

私は、そのプログラムが大勢の人々の手に渡っている情景をイマジネーションしていた。そして、みんなが喜んでそのプログラムを学んでいる姿を思い浮かべ、しばしの休息を楽しんでいた。

それは、全力を出しきったボートレースの後で、オールを持つ手を休めている選手の姿でもあった。

私が、そのプログラムが歓迎されるだろうと思ったのには理由があったし、自信もあった。そのため、何の不安もなかった。

「奇跡が起こる前には、必ず不吉なことが起こる」という古い諺がある。私はプログラムが完成したことを素直に喜んでいたし、しかもまだ四五歳の若さだった。

それだけに良きにつけ、悪しきにつけ経験は浅かった。だから、このような諺があることは知っていたが、そのときは思い出そうともしなかった。

そのころ、私はオハイオ州のカントン市で講演を依頼されていた。私が行くということはカントン市では十分宣伝されていたし、私は歓迎されるものと思っていた。

ところが、実際に演壇に立ってみて驚いた。聴衆はわずか一三人しかいなかったのである。

後でわかったことだが、その日、同市では二つのビジネスマンの団体が会合を開いており、多くの聴衆の足はそのほうに向いてしまったのであった。

私の「成功哲学」では、報酬の多少にかかわらず、ベストを尽くすのが信念である。私はその信念を鮮明に思い浮かべつつ演壇へと向かった。私は演壇に立ち、あたかもホールが超満員であるかのように話し始めた。「運命の歯車」の悪戯に対して、私のファイトは燃え上がった。

今にして思えば、そのときの講演は、私が行った数多くの講演の中で最も説得力のあるものとなった。ファイトには燃えていたものの、心の中で失望していたことも事実である。

しかし、そのことが私の成功哲学に最初のはずみをつけてくれるきっかけとなることを悟ったのは、翌朝のベッドの中でのことだった。講演が終わってから、私は会場の裏口から抜け出してホテルに戻った。

私の話を聞かなければならなかった哀れな一三人の「犠牲者」の誰とも顔を合わせたくなかったからである。

一三人の中には、今は亡きドン・R・メレットがいた。彼は『カントン・デイリー・ニューズ』紙の発行者兼社長であった。彼のことについては、第9章にも述べた。翌日、私はメレット社長のオフィスを訪れた。彼に強く要請されたからである。

私が椅子に座ると彼は、「あなたの少年時代のころから現在までの全人生のお話をしていただけませんか」と言った。この突然の申し出に、私は驚いた。

「そんなに長い話を聞くという忍耐力がおありなら、お話ししましょう」「もちろんですとも」と彼は言い、「ただし、あなたにとって不都合な話を省略することがあれば我慢はできませんが」とつけ加えた。

さらに追い討ちをかけるように「私があなたにしていただきたいことは、あなたの血と肉とともに、あなたの魂のすべてをあらゆる方向から見せていただきたいということです。一面的にではなく」と言うのである。

話は、それから三時間続いた。私は夢中で話し続けたし、メレット社長は熱心にメモをとり続けていた。彼の要求したとおり、私は何も省くことはしなかった。私が経験した苦しみや過ちをそのまま話した。

運命の荒波が私を押し倒そうとしたときには、不正直になろうという衝動に駆られたことも告白した。

私が長い間の闘いの末、今の決断をしたこと、その決断を今でも正しいものだと思っていることも正直に話した。

成功哲学の体系づくりのための資料を集める方法や、その資料の取捨選択の方法についても詳しく述べた。

私の長い話が終わると、メレット社長は言った。

「一つだけ私の質問に答えてください。今までのように率直に話していただきたいのです。そこで私の質問ですが、あなたがそのような努力を重ねてこられた間に、財産を蓄えることができましたか?もしそうでなかったら、なぜだかわかりますか?」

「その答えなら、ノーです」と私は答えた。「私が蓄えることができたのは、経験と知識と二、三の借金だけです。その理由は簡単です。

私はここ何年もの間、自分の無知な部分をなくし、プログラムに用いるための資料を集めたり、体系づけることに夢中でした。お金を儲ける機会も意欲も持ち合わせてはいなかったからです」私は驚いた。

ドン・メレット社長のそれまでの厳しい表情がゆるみ、笑顔さえ浮かべているのだ。彼は立ち上がって私の肩に手を置いて、こう言った。

「おっしゃる前からあなたの答えはわかっていましたよ。ですが、あなた自身がそれに気づいておられるのかどうかはわかりませんでした。あなたは多分ご存じでしょうが、知識を集めるために直接の報酬を犠牲にしたのは、あなたが初めてではありません。本当のことを言えば、あなたの経験したことはソクラテス以来、すべての哲学者が経験していることです」

●失敗と挫折の告白

あなたが新年の抱負を持つとき、何か切り捨てようと決心をするなら、それは真っ先に「不可能」という言葉にするとよい。

この言葉は、挫折を重ねていたときの私にとっては、天上の音楽のように聞こえていたものである。私はメレット社長に、私の人生の中で最も恥ずかしい告白をしたのであった。

私は自分の魂を告白のもとにさらけ出したのである。それほど、私の人生には多くの失敗があった。挫折感を幾度も味わった。

私が恥ずかしいと思ったのは、私が成功のルールの提唱者でありながら、一時的にせよ挫折感を味わい、自らを失敗者だと認めて落ち込んだことであった。

メレット社長の前で、私はこの上もなく苦痛と屈辱感を味わった。ずば抜けて人を見る目が鋭く、率直な質問をする人の前では、私は何も隠しておくことができなかった。

私は自分の愚かしさが私の脳裏を横切るのを感じた。

成功哲学という華々しい論理が、落伍者とも失敗者ともいえるこの私の手によって発表されることのばからしさを、冷笑したくなったのである。

私はすっかり落ち込んでいたのだ。この考えがあまりにも強烈だったため、私は思わず口にしてしまった。メレット社長はそれを聞き逃さなかった。

「何だって?」。彼は驚いたように叫んだ。「失敗だって?なぜだ」。だが、氏はすぐ冷静さを取り戻した。

「君だって失敗と一時的な挫折との違いは十分理解していることだろう。何か一つの考えを生み出す人間が失敗者であるはずがない。

ましてや一つのまとまった思想体系としてのプログラムを創出し、それが、これからの世代の人々の生き方に役立つものであれば、なおさらのことではないですか!」そのとおりだ。

私は彼と同じ考えを持っていた。

しかし人は落ち込むと、しばしば過去のすべてが無駄だったように感じるものなのだ。そのときの私がまさにそうだった。

私は成功哲学を完成するまでの間に大きな成功も何度か味わったし、また失敗も味わった。しかしここでいう成功とは、「結果としての成功」である。

総じていえば私は人生の「過程」としてこれまでどうだったか、といわれれば「大成功!」ということになるだろう。確かに私の心は充実感に満たされていた。

●仕事以上の報酬

私は、この会見の目的は何であったのかと思った。

私が最初に考えたことは、メレット社長は彼の新聞で私の成功のプログラムに関する攻撃材料が欲しいのだ、ということであった。

その目的を隠して私を招待し、私に不都合なことを話させたのだとさえ思ったのである。そうした考えを抱いたのは、過去に私が雑誌記者だったことと無縁ではなかった。

雑誌記者をしていたころ、何人かの同僚の記者は私に敵意を抱いていた。私に正直なことを言わせ、それを材料に彼らは攻撃してきた。

そうした経験をいやというほど積んではきたが、私はいつの場合でも真実とありのままを話す決心をしていた。

話がそれてしまったが、私がメレット社長に抱いた考えは、まったくに杞憂であった。私が彼のオフィスを出るときには、私はメレット社長のビジネスパートナーになっていたのである。

メレット社長は『カントン・デイリー・ニューズ』の発行者の職を辞し、準備が整いしだい、私のプログラム普及事業のマネジメントを引き受けるという話に発展していたのである。

その準備が整う間、私は『カントン・デイリー・ニューズ』の日曜版の特集ページに、成功のルールについての解説記事を連載することになった。

そのときの連載記事の一つ(本書に書いた「失敗」は、その記事を骨子にして、内容を充実させたものである)が、当時USスチールの会長で判事も兼ねていたエルバート・H・ゲリーの目に留まったのである。

そのことが機縁となって、メレット社長とゲリー会長との間で交際が始まった。USスチールの幹部社員教育用に私のプログラムを大量購入することも決まった。

こうして幸運の波は、私たちの足元にまでやってきたのである。

長年の労苦に満ちた期間に、私が報酬以上の働きをするということによって蒔いてきた種子が、ようやく芽を出し始めたのであった。

こうして、私たちの事業が軌道に乗りかかったとき、突然の不幸が私たちに襲いかかってきた。

本書の第9章にも述べたように、私の事業の協力者となったメレット社長が暴漢に襲われて死亡してしまったのだ。

それは、私がプログラムの一部を書き換える直前のことであった。書き換えはゲリー会長の要請だった。

だがこの事件で、私もギャングに追われるはめになり(第9章、二九〇ページ参照())、身を隠している間にゲリー会長も亡くなってしまったのである。

こうした不幸な出来事が起こったにもかかわらず、私のヤル気の種子の芽は次第に大きくなっていった。あのわずか一三人の聴衆しかいなかった運命的な日の講演も、骨折り損にはならなかったのだ。

W・クレメント・ストーンがいつも言うように、どんな逆境にも、それと同等か、それ以上の利益の種子が含まれているのである。

自分が好きでやった仕事は決して無駄にはならないことを私は強調しておきたい。質や量の点において報酬以上の仕事をした人には、遅かれ早かれ、仕事をした以上の報酬があるということも、である。

私の仕事の価値は、何千何万という個人ユーザーだけでなく、多くの大企業にも認められてきた。

その代表的な企業としては、ボルチモア・オハイオ鉄道、スタンダード・オイル、ニューヨーク生命保険などがあり、その他何百という会社が新入社員教育や幹部社員教育のために、今でいうナポレオン・ヒル・プログラムを大量に購入してくれたのである。

そして一時導入計画が中断したUSスチールも、のちに先の計画以上にプログラムを購入し、全社的に活用するようになった。

アンドリュー・カーネギーが築き上げ、私が体系化したこの成功のプログラムによって、個人サイドではその人の人生が良い方向に向かい、企業サイドでは業績が向上したという報告を多数受け取った。

このことが、私に金銭上の報酬をもたらしたことは事実である。プログラムの版を重ねるたびに、私は多額の収入を得ることになった。そのころ、アメリカではある青年の組織が誕生していた。

YMCAに似た全国組織である。そこでの教育プログラムの基礎として、私のプログラムが採用されることになった。そのときの契約によれば、二年間にわたって一万セット以上を購入するというものであった。

コネチカット州のメリダンにあるラルストン大学出版会からも特別な申し込みを受けた。

それによると、大学出版会が私の本『思考は現実化する』を出版し、主に外国で個人を対象として販売したいというものであった。

見積もりでは何部販売されるかわからなかったが、出版会では八〇万人のメーリングリストを準備してあるとのことであった。

ラルストン大学出版会は、優良書の出版で定評を得ている出版機構である。読者は、そこから出る出版物を信用していた。

そうしたことから考え合わせると、販売部数は決して少ないものではないことは容易に想像することができた。

●普遍の法則とは

私のプログラムが世の中に認められた最大の理由は、その中に書かれている法則が、実際の生活に役立つことが読者に認められたからだと私は信じている。

あなたは、すでにこの成功の科学の基礎となっている法則を、自分の生活の中に取り入れる準備をされていることと思う。

他の大勢の人たちが報酬以上に働こうとしないのに、あなただけがなぜ報酬以上の仕事をしなければならないか、ということについて疑問を持っておられるかもしれない。

しかし、私がそのことを積極的にあなたに勧めることについては、正当な理由が二〇以上もあるということをお話ししておきたい。その中でも、最も重要な理由は、次の二つである。

▼第一の理由

あなたが、常に報酬以上の仕事をする人だという評価を得ることができれば、あなたの立場は非常に有利なものとなろう。周囲の人との違いがはっきりする。

そうなると、あなたの今の立場に関係なく、あなたを自分のところへ引き抜く競争が非常に激しくなることだろう。

あなたが一所懸命にやった仕事がうまくいかなかったり、上司から不当な扱いを受けたときなど、この真理を思い出すようにすればよい。

歴史上の偉大な人物は皆、勇気が生んだ人物である。勇気とは、逆境というゆりかごの中で育つものなのだ。このことはあえて説明するまでもあるまい。

あなたの今の仕事が、会計士であれ、事業家であれ、学校の教師であれ、医師であれ、溝を掘る人であれ、報酬以上の仕事をする人だという評価を得た瞬間に、あなたの収入(その表現は何であれ)はアップするのだ。

収入はとりあえずはあなたに対する高い評価という形をとるかもしれない。しかし、やがて高い評価が高い収入を生むことになる。

▼第二の理由

あなたが、右手を強くしたいと思ったとしよう。休ませれば強くなると考え、ロープで体に固定したとする。しかし使わないことによって、強くなるだろうか。事実は逆である。そのうち右手全体が萎縮して、最終的には腕を切断しなければならなくなる。

もし強い右手を望むのであれば、それは鍛錬することによってのみ実現するのだ。鍛冶屋(今はあまりいないが)の腕を想像してみよう。

毎日何百回、何千回となく重いハンマーを握った結果ではないか。抵抗することから、強さが生まれるという真実がそこに息づいている。

森でいちばん強いカシの木は、嵐から守られたり、日照から保護されている樹木ではない。

開けた場所に立ちはだかり、風や雨をまともに受け、冬は雪の重みに耐え、夏の照りつける太陽にもめげず大きくなった木なのである。

●報酬以上の仕事をせよ

闘争と抵抗が強さをつくるということは自然の摂理である。普遍の法則だと言ってもよい。

この章の目的は、その普遍の目的を利用して、成功への戦いに勝利を収めるノウハウ(原則といってもよい)をあなたに示すことにある。

その前に、私は「仕事」とか「収入」という経済的側面からこのノウハウの応用の仕方を述べているが、これは人々にとって最も理解しやすいたとえだからである。

したがって、たとえば「仕事」を「人生」に、「収入」は「人生の実」というように置き換えていただいて、なんらさしつかえはない。

このノウハウをあなたが実践すれば、報酬以上に良い仕事をすることによって、奉仕する精神を養うことができる。

それがまた優れた技術と脳力を発達させるばかりでなく、仕事そのものに熟達し、高い評価を得ることになるのだ。

それはまた、究極的には高い収入となって現れてくるのである。あなたはそれによって、現状から抜け出すこともできるし、そのことについて誰もあなたを止めることはできない。また、止めようともしないだろう。

あなたが雇われている身であったとしても、あなたが報酬以上の仕事をしていれば、職場では非常に重宝されることになるだろう。出世のチャンスも当然でてくる。

もし経営者があなたの力をそれでも認めなかったら、自分で自分の賃金を決めることにすればよい。つまり、あなたの態度は別の雇い主にとっては望むところであって、あなたが自分のところへ転職するのを大いに期待するはずだからである。

そのときはそうすればよい。世の中には、できるだけ少なく仕事をしてより多くの報酬を望んでいる人が少なからずいる。

そうした事実は報酬以上の仕事をする意欲を持った人には大変有利なことである。比較されることで得をするからである。

確かに、仕事の中には怠けようと思えば怠けられるものもある。だが、怠けている人には、それ以上のものは決して得られないのだ。

世の中の景気見通しが暗くなり、人員削減が始まれば、怠け者は真っ先に肩をたたかれることになる。世の中には立派に成功している人がいる一方、同等の脳力を持ちながら成功しない人が多くいる。

私はその理由について、半世紀以上にもわたって研究を重ねてきた。

そしてわかったことは、報酬以上の仕事をしてきた人は報酬以下の仕事しかしていない人よりも高い地位につき、高い報酬を得ているという事実であった。

きわめて単純な結論だったのである。私の場合も振り返ってみた。私が昇格したときの理由は、報酬以上の仕事をしたことであった。それ以外の理由は見当たらなかった。

もし雇われの身であれば、昇格・昇進するには、その原則を習慣づける以外にはないと断定しても間違いではない。

もし、おべんちゃらやゴマすりによって昇進することがあったとしても、もっとすごいゴマすり人間が現れて蹴落とされることになりかねない。

しかもこの原則は、雇われている人だけに通用するものではない。スペシャリストや独立している人にも立派に通用している原則なのである。この原則を守る人は二重の報酬を得ることができる。

まず第一に、原則に従わない人よりは多くの物質的報酬が得られること。第二に、幸福と満足感が得られるということである。

給料袋の中身だけが報酬のすべてだと思っている人は不幸である。給料袋の中身以外の報酬が人に幸福感と満足感を与えてくれるのだ。

●タダでは何も得られない

ではこれから、本章の基盤となっている「報酬以上の仕事をすること」の原則について詳しく述べてみたいと思う。

まずこの原則、あるいはノウハウが生み出すものは、プラスアルファの魔法である。初めに、土地と農夫との関係から話を進めることにしよう。

農夫は細心の注意を払って土地の下拵えをする。そして小麦の種子を蒔く。丹精を込めて育成すれば、やがて蒔いた種子の何千倍の収穫をもたらす。

この仕組みが「収穫増加の法則」だ。これは、自然の原理(摂理)の一部なのである。

もし自然界にこの収穫増加の法則が存在しなかったら、人間はとうに死に絶えていただろう。自然の大地から、人間が生存するのに必要な食物を産出することができないからである。

小麦を畑いっぱいに蒔いたとしても、蒔いた以上の収穫がないとすれば、耕作をする意味がなくなってしまう。

この畑から収穫できるのは、小麦だけではない。〝自然が教える重要な教訓〟という宝物も収穫できる。

このプラスアルファの魔法を自分のものとして仕事に応用すれば、労力以上の報酬を得ることができるのだ。

この法則の第一の特徴は、何のごまかしも詭弁(道理に合わない、こじつけの議論)も含まれていないことである。

現実には多くの人が、タダで何かを得ようとしたり、実際の価値よりも安く手に入れようとしているが、それよりも自然の偉大な法則について理解を深めるほうが先だ。

私がこの法則の利用を進めているのは、タダで何かを得ようとしたり、安く何かを手に入れようとさせるためではない。

このプラスアルファの魔法のもう一つの素晴らしい特徴は、労働を提供する側だけではなく、労働を買う側の人にも適用されるということである。

かつてヘンリー・フォードが創設した最低賃金制度の成功がそれを証明している。

それは、フォードが工場で働くすべての労働者に対して、一日最低五ドルの賃金を保証したことを指すものである。

その金額は当時の平均賃金を上回っていた。フォードがその制度を作ったのは、決して温情主義とか博愛主義者気取りからではない。むしろ、それとは反対の考えでやったことなのだ。

最低賃金を決めることによって労働者の収入を保証してやれば、そのことが労働意欲への良い刺激となるだろうと考えたものである。

つまり、合理的なビジネスの原則を適用したまでのことであった。

雇用者が労働者に平均以上の賃金を支払うことによって、平均以上の質と量の労働を手に入れることができるということを、フォードは実証したことになる。

最低賃金制をとったということで、たちまちにしてフォード工場には史上最高の良質の労働者が集まってきた。フォード工場で働くことは、労働者の誇りとなった。

ある推定によれば、フォードが支払った五ドルに対して、少なくとも七ドル五〇セント分、余分の労働力をフォード社は受け取った、といわれている。

フォードの利益はそればかりではなかった。工場では監督の費用を削減できた。労働者の質が向上し、彼ら自身が監督の存在を不必要なものにしたのである。

※高賃金によって、管理不在でも回るようになった。

他社の工場では、雇用主が支払った対価に相当する労働を受け取るためには、さらに多額の費用を出して監督者を雇わなければならなかった。

これらの事実から、この報酬以上の仕事をすることの価値は、雇用主にもあてはまることが実証されたわけである。

●「お客様は常に正しい」

マーシャル・フィールド(第2章参照)は洋服商である。おそらく彼の時代では、第一級の商人であった。

今、シカゴにある「マーシャル・フィールド」は、その伝統を受け継いでいる。その店はまた、プラスアルファの魔法の記念碑となっている。

その経緯をお話ししよう。

ある女性客がフィールドの店で、レースつきの高価なブラウスを買った。だが、その女性客はそのブラウスを着なかった。

二年後、彼女はそのブラウスを結婚祝いとして姪にプレゼントした。姪は贈り主には内緒で、そのブラウスをフィールドの店に返品して他の商品と交換してもらった。

事実はたったこれだけのことだが、こうしたことが他の店では考えられるだろうか。そのブラウスは、購入してから二年も過ぎているのだ。

当然、流行遅れになっていただろう。それにもかかわらず、フィールドの店は、そのブラウスを引き取ったのである。

もっと重要なことは、「何も言わず」に引き取ったことだ。二年も過ぎていれば、返品に応ずる義務は法律の面でもモラルの面でもとうになくなっている。

そのブラウスの元の売値は五〇ドルだった。フィールドの店としては、引き取ったブラウスを元の売場に戻すことはできない。

せいぜいバーゲンセールのワゴンに投げ込まれるのがオチであろう。といって、再び売れる保証はない。

しかし、賢明なる読者はすでにおわかりだろうが、フィールドの店はこのブラウスで失うものは何もなかったのである。

むしろ、数えきれないほどの利益があったのである。ブラウスを返品にきた女性は、もともと払い戻しの資格も権利もないことをあらかじめ知っていた。

しかしフィールドの店が彼女の要求を受け入れたまさにそのときから、彼女は永遠のお得意様になったわけである。

それだけではない。「フィールドの店の親切さ」を彼女は折りに触れて友人知人にふれまわった。今の言葉で言えば、口コミである。

彼女の知り合いや友人たちの間で、この話はそれから何日も続いた。フィールドの店は、五〇ドルの投資でそれの数十倍の宣伝効果を得たことになる。

フィールドの店の成功は、創立者マーシャル・フィールドがプラスアルファの魔法を経営哲学にしていたことによるものであった。

彼は営業政策の一つに、あるスローガンを掲げていた。それは、あの有名な「お客様は常に正しい」である。もしこの経営哲学がなかったなら、フィールドの店のエピソードも生まれなかっただろう。

〝哲学〟を持つことの重要性を示す事例でもある。支払われた分の仕事しかしないでいれば、収入は支払われた分だけである。

しかし、報酬以上のことを喜んでやるようにすれば、周囲の人たちから好意をもって迎えられる。そして高い評価を得ることができ、各方面から求められる。

最終的には、収入となって現れてくる。こうしてプラスアルファの魔法は、自分のために働くようになるのである。

●ダウンズが用いた「プラスアルファの魔法」

キャロル・ダウンズは自動車製造業者のウィリアム・クラポ・デュラント(一八六一~一九四七)の下で働いていた。

デュラントは、もともとはデュラント・ドートキャリッジ・コーポレーション(設立一八八六年)という名の馬車製造会社の設立者であった。

のちに、ビュイック社、GM、キャデラック・オートモービル社、シボレー社等を買収し、一九一六年から一九二〇年まではGMの社長をしていた人物である。

ダウンズは、最初は当然のことだが比較的重要でない地位にいた。だがやがて、デュラントの右腕になるまでにその腕を買われ、系列の自動車販売会社の社長になった。

ところでこの地位は、報酬以上の働きをすることによって得たものである。プラスアルファの魔法は彼を支援し、高収入をもたらした。かつて、私はダウンズを訪問する機会を持つことができた。

そのとき私は、どうしてそんなに早く昇進できたのかを尋ねた。彼はその理由を短い言葉で説明してくれた。

最初、デュラント氏の下で働いていたとき、私はあることに気がつきました。それは、社員全員が退社した後でも、氏だけが遅くまで残って仕事をしていたことでした。それで私も残って仕事をするようにしたのです。

誰に頼まれたわけでもありませんが、誰かがそこにいて、デュラント氏が必要とする手伝いをしなければならないと考えたからです。

というのは、デュラント氏がよく、「誰か手紙のファイルを持ってきてくれないか」とか、「ちょっと誰か手伝ってくれ」と言って、周りを見回している姿を見かけていたからです。

いつの間にか私は、その「誰か」の役目を果たしていたわけです。それでデュラント氏は私を呼ぶ習慣がついてしまったのです。

理由はそれだけです。「私を呼ぶ習慣がついてしまった!」──この言葉を噛みしめていただきたい。この言葉には、深い大きな意味があるからである。

デュラントには、なぜ「ダウンズ」の名を呼ぶ習慣がついてしまったのだろうか。

それは、デュラントが「誰か」を呼ぼうとしたとき、いつもそこにダウンズがいたからである。しかも、ただいたわけではない。役に立とうという心構えでそこにいたからである。

ダウンズは誰かに命令されて、そこに残っていたわけではない。また、彼はそうすることによって給料を得ていたわけでもない。

しかし、報酬はあった。それは、彼を昇格させる権利を持つ男の「注意を引く機会」を得たことであった。

チャンスが報酬となったのである。あなたにもそうした機会があるはずである。時間がない、そんな体制の会社ではない、などといって余分な仕事を回避しているようでは、他の多くの人と同じように、昇進のチャンスは逃げていってしまうだろう。

できない理由はいくらでも考えつくものだ。こうして多くの人がチャンスを逃しているのである。

それは、自らプラスアルファの魔法の適用を避けていることになるのだ。あなたにも、この法則が適用されるのだ、ということを私はここで強調しておきたい。

「…………」ここであなたが何か言いかけようとしていることが、私にははっきりわかる。それは昔から言い古された言葉である。

「しかし、私の上司は違うんだ!」あるいは「しかし、私の場合は違うんだ!」。違っていて当然である。人間は誰でも、すべての点で違っているものだ。しかし、似ているところもある。

あなたにキャロル・ダウンズそっくりなことをやれとは勧めないが、その方法論には学ぶべきものがあろう。

あなたの経営者あるいは上司が、あなたなしではやっていけないと思うほど、役に立とうと思う心があなたにはあるだろうか。

私の場合について話そう。

かつて私にとっていちばん有利な条件のもとに行われた昇給は、ほんのささいなことがきっかけとして起こった。

それは、ずいぶん昔の、ある土曜日のことであった。私たちのオフィスに、顔見知りの弁護士が入ってきた。その弁護士のオフィスは、私たちと同じ階にあった。

そして、こう言った。

「今日のうちに片づけなければならない仕事があるんですが、誰か早くタイプを打てる人はいないでしょうか」私は、当社のタイピストは全員、野球をするため出かけてしまった旨を告げた。

そして、私もあと五分したら帰るところだと答えた。しかし、弁護士があまりにも急いでいた様子なので、「私でよかったら、手伝ってもいいですよ」と言った。

私が彼の仕事を終わったとき、彼は「いくら支払ったらよいでしょうか」と尋ねた。

「そうですね。ほかならぬ弁護士のあなただから、一〇〇〇ドルくらいにしておきましょうか。ほかの人だったらタダにしますけどね……」と、私は笑って答えた。

彼はにっこりして、私に感謝の言葉を述べた。

「どうもありがとうございました。じゃあ考えておきましょう」。もちろん、私の最後の言葉は冗談のつもりだったのである。弁護士もそのように受け止めたものと思っていた。

だから、まさか弁護士が一〇〇〇ドル〔訳注…現在の価値で約四〇万円〕を支払うなどとは夢にも想像していなかった。

だから、いつとはなしに、私はそのことを忘れてしまっていた。六カ月後、弁護士が私を訪れてきた。そして、私の今の月収はいくらなのかと聞いた。

私が正直に答えると、彼は、いつかの仕事に対して一〇〇〇ドル支払う用意があると言った。私が驚いていると、彼は「私のところへ来てもらえませんか」と切り出した。

それは冗談話ではなかった。しかも給料は、今までよりも一〇〇〇ドルもアップした額を提示したのである。

私はこの申し出を受け入れた。瓢箪から駒が出た、という俗諺が現実のものとなったのだ。あの土曜日の午後、私は予定していた野球をあきらめて、弁護士の仕事を手伝っただけのことである。

それは、損得勘定から出た行為ではなかった。役に立ってあげたいという軽い気持ちからであった。それが、無意識のうちにプラスアルファの魔法を自分のために働かせることになったのである。

もちろん私には、土曜日の午後を他人に奉仕する義務はなかった。奉仕することは、義務ではなくむしろ私の特権だったのだ。

それは、利益を生む特権に変わっていた。一〇〇〇ドルの昇給と、より責任のある地位に就くことができたのである。

ここでもう一度キャロル・ダウンズの話を思い出していただきたい。ダウンズが職場に残っていたのは、義務としてではなく、特権としてであった。

ダウンズがその特権を正しく使ったため、彼は大きな責任と巨額の年収を得ることができたのである。一日一時間、給与の対象となっていない仕事に従事することだ。

そうすれば、単に義務を遂行しているだけから得る収入よりも、もっと大きな収入が得られるのだということを常に心がけておくべきであろう。

自ら進んで労働強化の火の中に飛び込む者などどこにいるものか(ただでさえ労働強化なのに)と、もしあなたが考えるなら、将来の明るい夢など期待しないことだ。

これは労働強化の考え方とはまったく違う発想から出た原則であり、したがってその結果もまったく異なることに注目しよう。

これが長い期間にわたって調査と研究を続けてきた私の結論である。

そして、すでに述べたように「仕事」の話は一つのたとえであり、人生のさまざまな分野で、このプラスアルファの魔法は適用できるのである。

「真の知恵ある人」というのは、必要とするものをすべて、他の人の権利を侵害することなく手に入れることを習得した人のことである。

学歴のある人と「真の知恵ある人」とは必ずしも同一ではない。真の知恵は内から生まれる。教えられて習得するものではない。もがき、苦しみ、努力して、考え抜いたうえで得られるものである。

※もがき、苦しみ、努力して考え抜いた上で、真の知恵のある人になる。

私は、長期間にわたって、この成功を得るために欠かすことのできない力について注意深く観察してきた。

同時にその法則や原則を利用してきた。あなたもこの法則や原則、つまりプラスアルファの魔法の重要性を理解すれば、いつでも容易に利用できるのである。

●「あの山を動かせ」

次に、実験によってあるプロセスの追試をしてみたいと思う。それによって、あなたは簡単に目を開くことができるだろう。

また、今まで気づかなかった自分のパワーを発見することにもなろう。しかし、これだけは注意しておこう。

この実験を聖書の中の「芥子の粒ほどの信仰があるなら、向こうにある山に動けと命じなさい。そうすれば、山は動くであろう」という一節を実験した女性のような気持ちで行ってはならないということだ。

この女性は高い山のそばに住んでいて、正面のドアから山を望むことができた。そこで、彼女は、夜寝るときに山にどこかへ移れと命令したのである。

翌朝、彼女はベッドから飛び起きてドアのところへ駆け寄って外を見た。するとどうだろう!山は依然としてそこにあった。

彼女は叫んだ。

「まったく思ったとおりだわ、山はちゃんとそこにあるじゃない!」という話である。私はあなたに、この実験を、人生の最も重要な転機をつくるという真剣な気持ちでやっていただきたいと思っている。

成功の輝かしい殿堂を建てるべきところに、山がそびえている。山が邪魔をしているのだ。その山を動かすという実験をやっていただきたいのである。私が「山」と言っているものの実体は何か?そのことにあなたはまだ気づいていないかもしれない。

その「山」は、あなたがすでに発見して取り除いてしまっていないかぎり、あなたの前に立ちはだかっているのだ。

「それで、その山とはいったい何のことですか?」と、あなたは尋ねるかもしれない。

「山」の実体は何か?それは、「やったことすべてに直接的な報酬が得られないと、だまされたような気持ちになること」。

これがその実体である。この気持ちが無意識のうちに表面に出て成功の殿堂を築くのを邪魔するのである。次元の低い人間は、この気持ちを次のような言葉で表現するだろう。

「私はこの仕事の分の給料はもらっていない。ばかばかしい!こんなこと、やれるもんか」こうしたことを口にするタイプの人間で、成功した人は一人も見たことはないし、成功することは、これからも皆無だろう。

これとまったく逆のタイプの典型的な人間のエピソードについては本書の序章の八三ページ以降をお読みいただきたい。

十分に納得されることと思う。成功の法則は普遍の真理である。その普遍さは、重力の法則にも匹敵する。

※成功の法則は普遍の真理。その普遍さは重力の法則にも匹敵する。

その法則を理解し、利用することによって成功を引きつけなければならないのだ。では、実験を始めよう。実験今後六カ月の間、一日最低一人の役に立つことをすること。

※1日最低1人の役に立つこと。報酬を期待せずに。受け取らない。

そして、その奉仕に対して何の報酬も期待せず、受け取らないこと。この実験は、成功を引きつける最も強力な法則が何であるかを教えてくれるものである。そして、自分は失敗しないのだという信念のもとに行っていただきたい。

この「奉仕」の仕方には、数十通りのやり方がある。特定の人たちに、個人的に奉仕するものでもいいし、今の職場で残業という形で「奉仕」をしてもよい。

もっとも残業が、残業代支給時間以前に終わってしまったからといって、支給時間帯になるまで何をするということもなく過ごすというのは、ここでいう「奉仕」に、いかなる意味でも含まれないことはいうまでもない。

第一、このようなことは、少しでも成功を目指そうという人間のやることではないことは、いうまでもなかろう。また、行きずりの人のために何かをしてやることでもよい。

要するに、自らが進んで他人のためになることを行うのであれば、相手は誰でも、またどんなことでもかまわないのだ。

この実験を適切な心構えで行うなら、かつて成功を実現した人たちが発見した法則をあなたも発見することであろう。

その法則とは……、奉仕をしてその報酬を得ないということはない。それは、仕事をしなければ報酬を得られないのと同じくらい確かなことである。

「奉仕」をするというのは、自分のためなのか、それとも他人(社会と置き換えてもよい)のためなのか、という議論は不毛である。

「奉仕」は、まず「奉仕」それ自体に意味があるのだ。「すべての行為は、それ自体に報いる」とエマーソンも言っている。それは、自分とか他人とかという問題を超えたものである。

同時に、「奉仕」は自分と他人との同一視を促す。それは大自然との融合にもつながるものである。

自分と他人が同一であるならば、他人への「奉仕」は、他人への報酬であると同時に、自分への報酬でもあるのだ。

したがって、「奉仕」をしてその報酬を得ないということはないのである。

このことをアンドリュー・カーネギーにあてはめて考えてみると、彼は、その活動期における仕事のやり甲斐という利益、そして精神的、物質的な利益も手にしているが、それらの利益のうち、形あるものと、成功ノウハウの二つは、ほとんどすべて社会に放出し尽くしているのである。

しかし、何はともあれ、この実験をあなたが、即実行してみれば、その答えは必ず出てくるのだから、直ちにとりかかるべきである。

「原因と結果、手段と目標、種子と果実は分断することはできない」と、エマーソンは言っている。

「なぜなら、結果はすでに原因の中で花開き、目標は手段の中に、果実は種子の中にすでに存在しているからである」これを追認するかのような語録が数多くある。

※結果はすでに原因の中で花開き、目標は手段の中に、果実は種子の中にすでに存在しているから。

その二、三を紹介しよう。

◎もし、あなたに恩を感じない主人に仕えたならば、よりいっそう、彼に対して奉仕をすることだ。天に貸しをつくり、神をあなたの債務者にしてしまうことだ。

仕事をすればどんなことでも必ず代償を支払ってくれる。支払いが遅れれば遅れるだけ、あなたは得をすることになる。なぜなら、貸した債権は複利で計算されるのが天界における慣例だからだ。

◎自然の法則とは、「行え、そうすれば必ず脳力は自分のものとなる。だが何もしない者には脳力も身につかない」というものだ。

◎「人間はだまされるものだ」という愚かな迷信を信じて一生苦しみ続けている人がいる。人間は自分以外の誰かにだまされるなどということはあり得ない。

私たちの取引には、物言わぬ第三者がつねに立ち会っているのだ。物事の本性と魂が、正直になされた奉仕を無駄にしないように、すべての契約の履行を補償するのである。

実験を始める前に、エマーソンの「補償」に関するエッセイの一部を紹介しよう。

このエッセイは、あなたがなぜこの実験をしなければならないかを理解するのに役立つものである。

「二元性が人間の本性と状態の基礎となっている。あらゆる飽和が欠乏を引き起こし、あらゆる欠乏が飽和を引き起こす。ありとあらゆる甘みには、それに対応した酸味が伴い、すべての悪には、その各々に善が伴う。

また、快楽を感じ取るあらゆる脳力は、やり過ぎると、それ相応の罰が科されることになっている。適度に用いれば命を得て、補償は完了する。

少しばかりの知恵にも、各々、少しばかりの愚かさが対応しているのだ。

失ったものがあれば、必ずその補償として何か別のものを得、得たものがあれば、必ずその補償として、何かしらのものを失うものである。

富が増えたといえば、その富を使う者たちも増やされる。集めるものが過度に集めすぎたら、自然はその分、彼の金庫から奪い去っていくのだ。

財産は増やせるが、その財産の持ち主はこの世から去らしめてしまう。自然は独占や例外をひどく嫌うものなのだ。(以下略)」

●補償の鉄則

何年も前のこと、私はある東部の大学の卒業式で講演をした。この講演で私は、報酬以上のより良い仕事をすることの重要性を強調しておいた。

たった一つの美しい考えを、もう一人の心に種蒔く人は、アラ探しをする人が全員集合したときよりも、世の中に大きな貢献をするものである。

大学での講演のあと、学長と秘書が私を昼食に招待してくれた。食事中、秘書は学長に言った。

「この方が何をしているのか、今やっとわかりました。他の人たちが先に進むのを手伝うことによって、この方自身もこの世の先端を行っているわけですね」この短い言葉の中に、彼は私の成功哲学の最も重要な部分を要約したのである。

他の人が成功するのを助けることで、本人も最高の成功をいちばん早く得られるのだという指摘は、文字どおり真実である。

一時期、私は宣伝業界の仕事をしていたが、本章の基盤となっている成功の原理を応用することによって、多くの顧客の心をつかむことができた。

私は、ある通信販売業者のメーリング・リストに名前を登録して、各種カタログを送ってもらうことにした。

大量の手紙やパンフレットが送られてきたが、その中で改善の余地があると思われるものについて、アイデアとコメントを添えて業者に送り返した。

それに、「これは私にできる仕事の見本の一部です。このほかにもいろいろなアイデアがあります。月極め契約でお役に立てれば幸いです」という手紙も添えた。

手紙を送った業者からは例外なく注文を受けることになった。一度だけ、ある会社が私のアイデアを無断盗用したことがあった。しかし、このことは後で私にとって大変有益なことになった。

その経緯は、次のようなものであった。会社の不正を知った社員の一人が、別に事業を起こしたのである。

彼は私のアイデアを認めて、私に仕事を依頼してきた。その報酬額は、当の会社から得たかもしれない金額の二倍以上であった。

こうして、私が不正直な会社に奉仕をしたために失ったものに、複利以上の利息がついて戻ってきたことになる。

これが「補償の鉄則」なのだ。もし今日、利益の多い職を探さなければならないとしたら、私はもう一度この仕事をするかもしれない。

その場合、私のアイデアを無断で盗用する人が出てくるかもしれない。しかし、その絶対数は少ないはずである。

なぜなら、公正な取引によって私に仕事をさせたほうが、彼らにとってむしろ利益が大きいからである。

●無料の講演

以前、私はアイオワ州ディブンポートにあるパーマースクールから講演を依頼されたことがある。

私のマネジャーは、この依頼を足代込みで一〇〇ドルで引き受けた。それが当時の私の条件だったからである。ディブンポートに着くと、レセプション委員会が駅に私を出迎えていた。

その晩、私は最高のもてなしを受けた。私は楽しい人々に出会い、その人たちから貴重な話を聞いた。それは私にとって有益であった。

講演が終わって学校側が私に支払いをしようとしたとき、私はもう十分報酬はいただいたからと、礼金を辞退した。

シカゴの事務所に帰ってからも、私の心は晴々としていた。その翌日、学長のパーマー博士は二〇〇〇人の生徒を前に、私の話をされたそうである。

私の有益な話を聞いたこと、それの報酬として受けるべき礼金を私が辞退したこと、などである。そして学長はこうつけ加えたという。

「私は、この一〇年間この学校を運営し、何人かの人にも講演してもらった。しかし、お金以外の面で見返りがあったということで、礼金を辞退された方は、初めてである。この方は、全国誌〔訳注…『ゴールデン・ルール・マガジン』。

この雑誌は一九五〇年代に『サクセス・アンリミテッド』誌としてよみがえった〕の編集者であるが、諸君にこの雑誌を購読することを勧めたい。

なぜなら、このような人は、諸君が仕事をするようになったときに必要とするものをすべて備えているに違いないからである」その週の半ばに、私が編集していた雑誌は、購読申込料として六〇〇〇ドル余りを受け取った。

その後の二年間、この二〇〇〇人の生徒とその友人たちは、定期購読のために五万ドル以上も送ってきたのである。

一〇〇ドルの礼金を受け取らなかったというプラスの行為が、プラスアルファの魔法に作用したのだ。一〇〇ドルの元金でこれほどの利益を生む投資先がほかにあるだろうか。

●週給一五ドルから年収一〇万ドルへ

私たちは生涯を通して二つの重要な期間を通過する。一つは知識を集め、分類し、体系づける期間である。もう一つは、社会に認められたいと焦る期間である。

私たちは最初に、人一倍の努力をして、あることを学ばなければならない。

そうして、他の人に役立つと思われることを学んでしまうと、今度は自分が役に立つ人材であると納得させる問題に直面するのである。

なぜ私たちが、他人に奉仕をする準備と意欲を持ち続けなければならないのだろうか。それは、奉仕をするたびに、私たちは自分の脳力を証明する機会に恵まれるからである。

世間に向かって「あなたの金の色(報酬)を見せてくれ。そうすれば、私に何ができるかを見せてやろう」と言うのではなく、「私の仕事の色をお見せしよう。もしそれが気に入ったら、あなたの金の色を見せてください」と言うべきである。

一九一七年のことである。五五歳になろうとしている女性がいた。当時彼女は、週給一五ドルで速記の仕事をしていた。給料の額から判断すると、彼女の速記の腕はあまり優秀とはいえないものであったらしい。

ところが、昨年の彼女の収入はついに一〇万ドルを突破したというのである。ほとんどは、講演用の演壇の前で稼ぎ出したものである。この激しい変化に注目してほしい。

その、大きな収入の変化をもたらしたものはいったい何だったのだろうか。彼女は、プラスアルファの魔法を応用したにすぎなかったのである。どうやって?最初に、彼女はある町へ行き、無料で一五回にわたる講演を行った。

この一五回の講演で彼女は自分自身を聴衆に売り込んだのである。講演会が終わりに近づいたころ、彼女は特別のクラスをつくることを聴衆に告げた。

会費は、一人当たり二五ドルと決めた。彼女が計画したのは、これだけのことである。だが、そのアイデアが当たった。こうして彼女は、向こう一年分の仕事を得たのである。

彼女よりも博識で、年功もあり、講演の技術にも優れている人の中には、必要経費さえまかなえない人も多くいる。

その人たちが成功しない理由は、彼女が成功した理由の裏返しなのだ。プラスアルファの魔法を理解していなかったからである。私はここであなたに質問してみたいと思う。

「五五歳の平凡な女性がいて、プラスアルファの魔法をつかみ、週給一五ドルの速記者から年収一〇万ドルの講演者になった。あなたがこの魔法を活用したなら、どのような利益があるだろうか?」正確に答えていただきたい。

おそらくあなたも、世の中に自分の席をつくろうとして真剣に考え、できるだけの努力をしていることだろう。

それはそれでいいのだが、それにはプラスアルファの魔法が味方をするようなものでなければならない。

しかもその魔法の活用の仕方は、あなた自身で発見しなければならないものだ。先ほどの質問に戻ろう。

あなたは、この問題を軽く考え過ぎているのではないだろうかという心配が私の心をよぎる。そこで一つだけアドバイスをしておこう。

それは、誰でも有名になったり財産を築き上げるときには、他の人と一緒に協力し合っている、という事実だ。

たった一人で何もかも成し遂げることはできない、ということである。これとプラスアルファの魔法とどういう関係があるのか、と疑問に思う人もいるかもしれない。

が、本を単なるその場かぎりのなぐさみものとしたくなかったら、考えながら読むことだ。

そうすれば、たとえばこの場合なら、「他の人と一緒に」というのがプラスアルファの魔法の一つの応用例だということが即座にわかるはずだ。

そして同時にこの応用例は本書の第10章、「マスターマインドの力」として、一つの体系的なノウハウを形成していることに気づくであろう。

あなたは今、あなたの将来にかかわる重要な局面に立っているかもしれない。もしそうならそれを避けてはならない。避けることは、過ちの一歩を踏み出すことになる。

本章から学んだものを、脇に押しやってしまうのはあなたの自由である。

しかし、そのようにした場合、あなたは鏡を見るたびに、こんな気持ちに襲われることだろう。

「何で自分はこうも実行力がないのだろう!」こんなふうに真実を述べることは、この本を買ってくださった読者に対して失礼にあたるかもしれない。

しかし、あなたがこの本を買ったときの動機は、真実を望んでいたのではなかったか?私は社交辞令抜きでその真実を述べているのである。

ところで、この章を読み終わった後で、もう一度、本書の第7章の「体系的な行動計画を立てる」、そして第9章の「忍耐力を身につける」の各項を読み返してもらえば、より理解が深まることだろう。

そして復習してもらえれば、行動計画を立て、積極的に行動し、報酬以上の働きをすることが、成功のためにいかに大切なことであるかを認識していただけると思う。

これらのノウハウを心に焼きつければ、そのときからあなたはこれまでとは違う人間に変身しているはずである。

そのことは、今の職業や地位にはまったく関係のないことである。しかし何よりも実行である。今すぐ実行することなくしては、永遠にチャンスは失われてしまうだろう。

ノンビリしていられるほど人生は長くはないのだ。こうした私の言い方にあなたが気分を悪くしたなら、むしろ私には嬉しいことだ。

なぜなら、あなたは物事に感動する心がある、という事実が明らかになるからだ。

もしあなたが、今までに数多くの過ちを犯し、なおかつ今からでも私の勧告を受け入れる余地があるなら、その怒りを自分自身に向けることだ。

そうして、自分にできる奉仕を実行に移すことだ。そうすることができれば、その報酬としてあなたはアーサー王の身代金ほどの富を得ることができるだろう。

●許可はいらない

ここで、プラスアルファの魔法を用いることを習慣化することについて、もう一つの重要な側面に目を向けてみよう。それは、この習慣を身につけるのに、誰の許可もいらないという点である。

このようなサービスは自らがセルフ・スターターのキーを握っているもので、誰の許可も合意も必要としない。

サービスを受ける側に相談する必要もない。あなただけが自由に行使できる特権なのだ。あなたに利益をもたらす行為は数多くある。

しかし、そのほとんどは他人の協力や同意を必要とするものだ。報酬以下のサービスですますつもりなら、そのサービスに金を払ってくれる人の許可を受けなければならない。

許可なしにやれば、あなたは市場を失うばかりでなく、高い塀の中に入らなければならなくなる。あなたは、この特権の持つ意味を深く理解する必要がある。特権があるがゆえに責任も重いのである。

もしあなたが成功しなかった場合、あなたがそのようなサービスをしていないときは、言い訳にもならないのである。

誰かが見ていなければ怠けてしまう、というのが一般社会での通例である。自分の仕事の監督者は自分自身なのだ、という当たり前のことを忘れているのだ。

多くの人は、自分の失敗を隠したり、欠点をカバーするために、アリバイを工作したり言い訳を考えたりする。

真実をありのままに見ようとしないのだ。そればかりではない。自分の都合のよい目で見ようとする。真実を述べる言葉より、やたらに形容詞の多い言葉を好む。そればかりではない。

真実を述べようとする人に凶器(多くは言葉による)をもって立ち向かおうとさえする。私が社会に出て間もないころのことだが、非常にショックを受けたことがある。

それは、人が真実を語ったために迫害を受けた事件に遭遇したのである。今の時代にそんなことがあってよいのだろうか、というショックだった。

それも一つや二つではなかった。一つだけ紹介しよう。ある人が、自分のビジネス・スクールを紹介するための本を書いた。

彼はその本の宣伝を私に依頼してきた。書評の依頼であった。

「率直な批評を」ということだったので、その本の内容を詳細にわたって調べ、先方の望みどおりその本の弱点について指摘した。

私はそこで、大きな教訓を学ぶことになった。それほど、彼の怒りは激しかったのである。彼は、私が「率直に批評」したことについて怒ったのである。

彼が「率直な批評」を依頼した真意は、「褒められる点」を指摘してくれという意味だったのである。

人々は真実よりもお世辞を求めている。私もそのことは理解できないわけではない。しかし、自分自身にはあくまで厳しくしなければならない。あなたは、お世辞より真実を求めなければならない。

※お世辞よりも自分自身に厳しくしなければならない。

「いや、求めている」と言われるかもしれない。しかし、このことは厳しくして厳し過ぎるということはない。

しかし、むろん十分確認する程度以上に真実を求めよと言っているのではない。第一、ウソが実に真実っぽく、真実が実にウソっぽいということは日常茶飯事である。

世界の歴史とて、どの事件が真実なのか、となると、さしもの大歴史学者といえども考え込んでしまうほどである。

しかし私がここでいう真実は、十分の注意を持って得られる範囲のことである。と同時に、お世辞を求める(無意識のうちにも)ことは論外である。

真実を利用しなかったために、本来達成すべき目標に到達できなかった人々の数は、それこそ星の数より多いのだ。

●欠点をプラスのエネルギーに変える

自分の過ちや欠点をプラスのエネルギーにするには、セルフ・コントロールが必要である。

※自分の弱点を明らかにしてもらう。

脳力と勇気があるなら、虚栄心やお世辞などをかなぐり捨て、自分の弱点を明らかにしてもらうのに一〇〇万円払ったとしても惜しいとは思わないだろう。

私たちは生涯の間に、つまずき、転び、そして起き上がり、苦闘し、また転び、馬鹿をみたり、落ち込んだり、ついには負けてしまうこともある。

その大きな理由は、私たちが自分自身についての真実を学ぶことを拒否したからではなかったか?私は、他人が自分の弱点を発見するのを手伝っている間に、私自身の弱点を発見することもあった。

その時点までは私自身が気づかなかった弱点である。そのことが他の人にどのような印象を与えていたのかと思うと、恥ずかしさでいたたまれなくなるほどだった。

私たちは見栄という大きな影を引きずっている。そして、その影を本当の自分だと思っている。

その一方で、何でも知っている人たちがあなたを見つめていて、哀れんだり、さげすんだりしているのだ。

あなたは、過去の失敗の理由を、自分自身にすら隠しているのではないだろうか。誰かのせいにしたがっているのではないだろうか。

何かが思いどおりにいかなくなったとき、その原因の全責任を負う代わりに、Aさんはこう言った。

「チクショウ!あいつらは私の使い方を知らないんだ。辞めてやる!」さて、ここであなたに、ちょっとした秘密をお話ししよう。

この秘密は、私が悲嘆に明け暮れ、厳しい罰を受けていたときにAさんは、乗り越えられない障害や困難に正面から取り組まなければならなかった。

仕事を辞めるべきではなかったのだ。人生というのは、言い換えれば障害と困難の克服なのだということを理解すべきだったのだ。

※人生とは、生涯と困難の克服。

人間の大きさは、その人がどの程度環境に適応するか、どの程度責任をとるかによって正確に測定できるものである。

もし私が厳し過ぎるような批判をしたと感じるなら、私を哀れんでいただきたい。私がここに至るまでの間、いかに自分に厳しくしてきたかを察していただきたいのである。

私には敵が数人いた。今ではそれをむしろ、感謝したいくらいに思っている。

なぜなら、彼らが野卑な言葉で私の欠点を罵倒したため、私はその欠点を取り除かなければならなかったからである。その欠点というのは、私自身でも気づいていなかったものが多い。

私は一セントも払わずに、敵の批判を私の利益に変えてしまったのだ。

しかし、私が自分の最も目立った欠点を認めるようになったのは、本書を書くほんの数年前のことであった。

私がエマーソンのエッセイについて研究していたときのことだった。特に次の部分では感銘を受けた。

「私たちの強さは、私たちの弱さから生まれる」「私たちは突かれ、刺され、打たれて痛んだとき、初めて心の奥底に潜ませてあった力で武装された怒りに目覚めるのだ。

偉大な人は自ら進んで小さい者になろうとする。優位な立場という安楽椅子に座っていれば眠くなる。

押されたり、苦しめられたり、負けたりするときにこそ、何かを学ぶチャンスがようやく訪れるのだ。

自分の知恵を使わなければならないし、自分の持つ本来の力を発揮しなければならない。こうして真実を知り、自分の無知を知るのだ。自惚れという狂気も治り、控えめになり、真の心の技術を身につけるようになる。

賢人は常に自分を攻撃する者たちの側に身を投じる。自分の弱点を知るということは、敵よりも自分にとって利益のあることである。傷は癒えて、かさぶたのように自分の身からはがれていく。

そして攻撃する相手が勝ち誇ろうとするときは、すでに自分は見事な変身を遂げ不死身となって彼らを追い抜いているのだ。

非難は賛辞より安全である。私は新聞で支持されるのを嫌う。

私に関して言われていることがすべて私を非難するものであれば、私はこれで成功は間違いなしという確信を得る。

しかし、蜜のような賞賛の言葉が私のために語られると、とたんに私は、敵の前で無防備で横たわっているように感じる」このエマーソンの哲学を勉強するといい。

これは、鉄鋼を鍛える炭素のように、あなたの人格という名の金属を鍛え、人生における闘いのたのもしい防衛力として働くからである。

もしあなたが年若いのであれば、なおさらこの哲学を勉強する必要があると思う。

そして、この哲学を真に吸収し、効果的に応用するには、長い時間をかけた厳しい現実の体験にあなた自身の身をさらさなければならない。

とはいえ、この事実を、厳しい現実で体験するよりも、歯に衣着せない私の言葉を信じて理解するほうがよいと思う。

経験は、依怙ひいきをしない厳しい教師である。私はできることならあなたにそのような経験をさせたくない。

冷厳な経験から学んだほうがあなたにとって利益はあるが、それではあまりにも酷のような気がする。

アンドリュー・カーネギーに始まり、多くの人々の実体験を体系化した本書やナポレオン・ヒル・プログラムを深く、何度も読み、聴き、視ることは、強烈なストレスを伴う実体験から得た知恵と、そのエネルギーにおいては等しいことを、これまで数え切れないほどの人々が証言しているところである。

私の少年時代、父はしばしば私に「父親の義務」を実行した。当時の私は、いい少年ではなかったからだ。そのとき父は、涙を浮かべながら言った。

「息子よ、お前よりも私のほうが痛いのだ」。私は、このときの体験を忘れることはできない。

●ベン・ハーに学ぶ

この章の本質についてはまだ十分に記述しきってはいない。それほど、本章には奥深い可能性が秘められているのだ。私たちはまだ、表面をなぞっているにすぎない。

本章を理解してもらうために、もっといろいろな手段を講じなければならないと思う。私は今、大昔の空想小説のことを思い浮かべている。物語の舞台は、古代ローマのアンテオケだ。二〇〇〇年前の話である。

このとき、エルサレムとユダヤ全土は、ローマ帝国の支配下にあった。ヒーローは、若きユダヤ人、ベン・ハーである。

彼は無実の罪に問われ、重労働の宣告を受けた。ガレー船の漕ぎ手にされたのである。

ガレー船のベンチに鎖で繋がれ、重いオールを漕がされたベン・ハーは、そうやって体を鍛えた。

彼を苦しめたローマ人は、まさか彼が罰によって力をつけようとは夢にも思わなかったことである。

またそれによって自由を勝ち取ろうなどとは予想さえしなかった。ベン・ハー自身も最初のうちはそうした希望を持ってはいなかったのかもしれない。

やがて、二輪馬車の競争の日がやってきた。その日こそ、鎖が切られて自由になる運命の日であった。御者のいない馬車があった。

持ち主は、もちろんローマの貴族である。馬車を競技に出場させるつもりだった貴族は困って、屈強な腕を持つ若い奴隷の助けを求めた。

ベン・ハーが手綱を取ると、大観衆の間からどよめきが起こった。

「見ろ、あの腕を!いったいどこでその腕を手に入れたのだ!」と彼らは吠えた。観衆に向かってベン・ハーはこう叫んだ。

「ガレー船のオールだ!」どよめきは、ひときわ高くなった。レースが始まった。ベン・ハーはその強い腕で馬を操り、優勝した。

この勝利が彼を自由にしたのである。人生そのものも、二輪馬車のレースと同じではなかろうか。

そしてその勝利は、強い信念と、勝利への「決意と意欲」を持った人だけのものとなるのだ。私たちは最終的に勝利と自由を得ることを目標にしているかぎり、逆境にあっても強さを育てることができる。

ベン・ハーの教訓はそこにある。強さは抵抗することによって育つ、というのは普遍の真理である。

一日中、一〇キログラムの金槌を振り下ろしている鍛冶屋を哀れむ代わりに、そうして鍛えた立派な腕をたたえるべきなのだ。

●最高の製品を最低の価格で

ヘンリー・フォードは、彼の富をせがむ人々からの手紙を、週に一万五〇〇〇通も受け取っていた。

フォードの真の富は、銀行預金の残高や所有している工場の数によって測られるものではなかった。

それは適正な価格で有益なサービスを提供することで得られた評価で測られるものであった。

そのことを、哀れなタカリ屋たちは知らなかったのである。

フォードは、どうやって社会的に高い評価を受けるようになったのか?客にはできるかぎりサービスをケチり、反対に客からできるかぎり多くのものを収奪することよって得た評価ではない。

それでは、ここでフォードの経営哲学を垣間見ることにしよう。

彼は言う。

「私の哲学は、人々に最高の製品を最低の価格で提供するということだ」他の自動車製造業者が製品の値上げを決定したとき、フォードは逆に値下げした。他の工場が賃金の引き下げを決めたとき、フォードは引き上げた。

この経営政策のため、フォードには「プラスアルファの魔法」が効果的に作用したのである。そしてフォード自身は世界有数の大富豪になった。

内心では富を追い求めながら、毎日何も持たずに帰宅する愚かで近視眼の人たちよ、なぜフォードのような人から学ぼうとしないのか。

なぜ自分の哲学を逆にして、「得る」ために「与え」ようとしないのか。私はクリスマス・イブの日に、この章を書き上げようとしている。

私の書斎の隣の部屋では、子どもたちがクリスマスツリーの飾りつけをしている。彼らの弾んだ声は、私には音楽のようである。彼らは幸せだ。

プレゼントをもらうのはうれしいことだが、プレゼントをあげるという喜びのほうがもっとうれしいのではないかと思う。

私の部屋の窓からは、近所の子どもたちもうれしそうにしてクリスマスの支度をしているのが見える。

クリスマスが近づいた日々の子どもたちの幸福そうな顔を見たり、買物に急ぐ人たちを見ていると、みんな与えるという喜びにきらめいている。毎日がクリスマス・イブだったらよいのにとさえ思ってしまう。

もしそうなら、存在のための闘争はなくなり、憎しみや争いは地上から追放されるからである。

●前回よりも優れたものを

怠惰な人間はいない。怠惰に見える人間は、自分に合った仕事を見つけられないでいる不運な人たちなのだ。人生は短い。ローソクのように灯され、一瞬輝き、消えてしまう。

私たちがここにいるのは、死の影の向こうにある「来世」に役立たせるための宝を積むためのものであるなら、できるかぎりの人にできるかぎりの奉仕をすることによって宝を積み上げようではないか。

本章で許されたページ数がそろそろ終わりに近づいた。

この辺りで本章を終えたいと思うが、あなたは私がこれまで述べてきたことをしっかりと心に刻み、あなたなりに役立つように発展させなければならない。

この章での課題は、決して終わることはない。この課題の本質をたどっていくと、人間の行動の本質にまで到達してしまうからである。この章は、あなたに教えることを目的として書いたものではない。

あなたが自らの人生の真実を学ぶきっかけにしてもらうために書いたものだ。つまり、自己開発の行動を現実にすぐとりかかってもらうために意図したものである。

ここでいう自己開発とは、あなたの脳力を引き出し、伸ばし、発展させていくという本来の意味での教育をいうのだ。

できるかぎり最高のサービスで奉仕すること、常に前回よりも優れたものを提供すること。これを実践することによって、あなたは最高の教育を受けることになる。

あなたが報酬以上の質と量のサービスをするとき、どこの誰よりもその努力から利益を得ているのである。

そのようなサービスをすることによって、あなたは自分が選んだ分野に精通することができる。その意味から、前回よりも優れたサービスを心がけるよう勧めているのである。

それを習慣づけることによって、あなた自身がその仕事に習熟していくのだ。そうしたサービスを続けていくうち、世間はあなたに仕事以上の報酬を出そうとする。

その報酬は複利で計算される。利が利を生んで、あなたへの報酬となって必ず戻ってくる。そうしていくうち、やがてはあなた自身が報酬を決めることになる。

さて、あなたはこの章で学んだことをどう活用するつもりなのか?ここであなたがどんなに多くのことを学んだとしても、それを実践するまでは何の価値も

生じないのである。

知識は、体系立てて利用することによってパワーとなる。

また、あなたが報酬以上の仕事をしないのでは、リーダーになれる道はない。自分が選んだ職業分野でリーダーシップをとれないようでは、成功はおぼつかない。

約束の期日に商品を配達してくれるものと信じられている人は、いつでも歓迎されるのだ。

エッセンス⑪

▼自分が好きでやった仕事は決して無駄にはならない。報酬以上の仕事をした人には、遅かれ早かれ、仕事をした以上の報いがある。

▼怠けようと思えば怠けられる仕事もある。だが、怠けている人には、それ以上のものは決して得られない。

▼奉仕をしてその報酬を得ないということはない。それは、仕事をしなければ報酬を得られないのと同じくらい確かなことである。

▼自分の仕事の監督者は自分自身である。「プラスアルファの魔法」というノウハウの活用の仕方は、自分自身で発見しなければならない。

▼自分が選んだ職業分野でリーダーシップをとれないようでは、成功はおぼつかない。

コメント