あなたの睡眠は足りているのか?人の身体は、「いつ寝るか」ということをどのように判断しているのだろうか。

寝る時間、起きる時間を決める要素は大きく分けて2つある。今これを読んでいる瞬間も、その2つの要素が、あなたの心と身体に大きな影響を与えている。

1つ目の要素は、脳の奥深くに組み込まれた、 24時間単位の時計から送られてくるシグナルだ。その時計が夜と昼のリズムをつくっている。

夜のある時間になったら眠くなり、朝のある時間になったら目が覚めるようになっているのも、その時計があるおかげだ。

もう1つの要素は、脳内で生成される化学物質だ。起きている時間が長くなるほどその化学物質の量が増え、脳に「睡眠圧」がかかるようになっている。

この体内時計と化学物質のバランスによって、日中は覚醒し、夜になると眠くなるというリズムができあがっているのだ。

そして睡眠の質も、一部はこのバランスによって決まっている。

すべての生物に体内時計が備わっている──人間にもオジギソウにも

先ほどあげた睡眠にまつわる疑問の多くは、脳に刻まれた 24時間のリズムと深い関係がある。このリズムは「概日リズム」とも呼ばれている。

地球上に暮らす生物のうち、寿命が数日以上あるものは、すべてこの概日リズムを備えている。

脳内に存在する 24時間単位の時計が概日リズムとコミュニケーションをとりながら、脳のすべての部位と、体内のすべての臓器に信号を出しているのだ。

この 24時間のリズムによって、目を覚ましている時間と、眠る時間が決まっている。

しかし、このリズムがコントロールしているのは、睡眠と覚醒のパターンだけではない。

飲んだり食べたりする時間や、気分や感情、排出する尿の量、体温、代謝の善し悪し、さまざまなホルモンの分泌量も、このリズムの影響を受けている。

オリンピックで新記録が出るかどうかも、競技が行われる時間と密接な関係がある。

人間の活動がいちばん活発になる時間は午後の早い時間だ。

さらには出産と死亡の時間にまで、どうやら概日リズムがあるようだ。

その理由は、代謝、心臓の働き、体温、ホルモン分泌といった命にかかわる身体の働きが、概日リズムの影響を受けているからである。

この生体ペースメーカーの存在が発見されるはるか以前、時間を止めるという画期的な発想で実験を行った人物がいる──1729年、フランス人地球物理学者のジャン =ジャック・ドルトゥス・ドゥ・メランが、植物に体内時計が備わっているということを、世界で初めて発見した。

ドゥ・メランは、向日性の植物の研究をしていた。

向日性とは、太陽の動きに従って向きを変えることだ。中でも彼がとくに興味をもったのはオジギソウだった。

オジギソウは太陽の動きで向きを変えるだけでなく、夜になるとまるで水が切れたようにしおれてしまう。そして朝になると、再び傘のように葉が開くのだ。オジギソウは毎朝毎晩、この行動をくり返す。

そのためチャールズ・ダーウィンは、オジギソウを「眠る葉」と呼んでいた。

ドゥ・メランの実験が行われるまで、オジギソウのこの習性については、日の出と日の入りに対応しているのだろうと考えられていた。たしかに理にかなった推論だ。

太陽の光に反応して葉が開き(たとえ曇りの日でも)、そして日が沈んで暗くなると葉が閉じる。

しかし、ドゥ・メランの実験によって、この通説が完全に覆されることになる。彼はまず、オジギソウを日の当たる場所に置いた。太陽の光を遮るものはなく、夜は真っ暗になる。

すると予想通り、日中は葉が開いていて、夜になると閉じていた。そこでドゥ・メランは、実験に天才的なひねりを加えた。

オジギソウを箱に入れて密閉し、 24時間そのままにしておいたのだ。箱の中は、昼も夜も関係なくずっと真っ暗だ。その真っ暗な 24時間で、彼は何度か光が入らないように気をつけながら箱の中を観察した。

するとたとえ真っ暗でも、日中はまるで太陽の光を浴びているように元気に葉を広げていたのだ。そして日が沈む時間になると葉を閉じ、夜の間はずっとしおれたような状態になる。これは革命的な発見だった。

ドゥ・メランの実験によって、生物はただ太陽の光に反応しているのではなく、独自の時計をもっていることが明らかになったのだ。

あの植物のどこかに 24時間単位の時計が埋め込まれ、太陽の光とは関係なく、独自にリズムを刻んでいる。つまり太陽の影響を受けるだけでなく、「内発的な」リズムも備えているということだ。

意外なことに、人間にもオジギソウと同じようなリズムがあることがわかるまでに、それから 200年も待たなければならなかった。

とはいえ、ドゥ・メランの実験によって、体内時計の理解が深まったことも事実だ。

1938年、シカゴ大学のナサニエル・クライトマン教授と、研究助手のブルース・リチャードソンは、さらに革新的な研究に着手しようとしていた。

ここまで体を張った研究は、まさに彼らの比類ない献身と情熱のたまものだろう。

人間の体内リズムはきっちり 24時間ではなくだいたい 24時間

クライトマンとリチャードソンは、自らが実験台になろうとしていた。

たくさんの食料と水、それに折りたたみ式のベッドを 2台用意すると、ケンタッキー州にある巨大な洞窟、マンモス・ケーブに乗り込んだ。

ここは世界でもっとも深い洞窟の1つであり、奥まで行くと太陽の光がまったく届かない。

クライトマンとリチャードソンは、この完璧な暗闇を利用して、人間の体内リズムに対する理解に革命を起こした。

2人の研究者は、食料と水の他に、実験に使うさまざまな器具ももち込んでいた。体温計や睡眠と覚醒のリズムを計測する機械などだ。

それらをベッドの脇に設置して、その計測エリアをメインの居住空間とする。ベッドの下には水があり、害になるような動物が近づけないようになっていた。

クライトマンとリチャードソンが知りたかったのは、日光と体内リズムの関係だ。日光の影響をまったく受けない空間にいると、睡眠と覚醒、そして体温変化のリズムは完全に狂ってしまうのか。

それとも日光に関係なく、リズムは保たれるのか。

最終的に、 2人は暗闇の中で 32日間すごした。その結果、髭が伸び放題になっただけでなく、2つの画期的な発見もする。

1つは、人間もオジギソウと同じように、太陽の光の影響を受けない体内時計を備えているということ。

つまりクライトマンもリチャードソンも、洞窟生活の間に睡眠と覚醒のリズムが完全に乱れることはなく、だいたい 15時間起きて 9時間眠るというリズムを保っていたのだ。

問題はもう1つの発見だ。

実験の間、 2人の睡眠と覚醒のリズムはきっちり 24時間ではなく、一貫してそれよりも長かったのである。

当時 20代だったリチャードソンは、 26時間から 28時間のリズムだった。

そして 40代のクライトマンは、リチャードソンよりは 24時間に近かったが、それでも 24時間よりは長かった。

つまり、太陽の光という外側の影響をとり除くと、 2人の体内で刻まれるリズムは 24時間ではなかったということだ。

だんだんと遅れていく時計と同じように、 2人の体内時計も、外界の時間より遅れていったのだ。

私たちの体内リズムはきっちり 24時間ではなく、「だいたい」 24時間の周期で刻まれている。

クライトマンとリチャードソンの実験から 70年以上が経過した現在、人間の大人の体内時計は、平均して 24時間と 15分の長さで 1日のリズムを刻んでいるということがわかっている。

1日 24時間という地球の自転のリズムとほぼ同じではあるが、スイス製の時計のように正確に 24時間というわけではない。

ありがたいことに、たいていの人は真っ暗な洞窟の中で暮らしているわけではない。定期的に太陽が昇ってくれるおかげで、体内時計の遅れを直すことができる。

つまり太陽の光は、時計のネジを回して遅れを直す指のような役割を果たしているのだ。太陽光があるおかげで、私たち人間の体内時計は、正確な 24時間のリズムを刻むことができている。

脳が体内時計をリセットする

脳が太陽光を使って体内時計をリセットするようになったのは、偶然の結果ではない。私たちが暮らす自然環境の中で、太陽光はもっともあてにできる信号だ。

地球が誕生してから現在にいたるまで、朝になったら日が昇り、夜になったら日が沈むというリズムが 1日も欠かさずくり返されてきた。

地球に暮らすほとんどの種族は、この太陽のリズムに合わせて、体温調整などの内的な活動や、食事などの外的な活動を決めている。

とはいえ、脳が体内時計をリセットするのに使っている信号は太陽光だけではない。たとえば、食事、運動、体温の変化や定期的な社交の活動なども、体内時計をリセットする信号の役割を果たす。

盲目などの理由で光を感知することができなくても、何らかの概日リズムを維持しているのはそのためだ。

体内時計をリセットする刺激は、すべてまとめて「ツァイトゲーバー」と呼ばれている。これはドイツ語で、「時間を与えるもの」「同調させるもの」といった意味だ。

体内時計をリセットする機能を担っているのは、脳の真ん中にある視交叉上核という部位だ。

「視交叉」とは、眼球から伸びている視神経が交叉する場所のこと。視交叉上核がこの場所にあるのは偶然ではない。

眼球から送られてくる光の信号を「サンプル」し、体内時計の狂いを直して、正確な 24時間のリズムを保っているのだ。

視交叉上核は 2万個の脳細胞(またはニューロン)からできている。

2万と聞くと多いと思うかもしれないが、脳全体はおよそ 1000億個のニューロンで構成されているので、全体から見ればごく小さな部位だ。

とはいえ、小さいからといってろくに仕事をしていないわけではない。

むしろその正反対であり、この小さな体内時計は、身体全体のリズムをコントロールする指揮者の役割を果たしている。

これは人間だけでなく、すべての種族に当てはまる。

視交叉上核の働きは無数にあり、この章のテーマである覚醒と睡眠のコントロールもその1つだ。

昼間に活動する昼行性の種族は、体内の概日リズムによって、昼の間に脳や身体が活動するようになっている。私たち人間も昼行性だ。そして夜になると活動が低下し、眠りへと向かっていく。

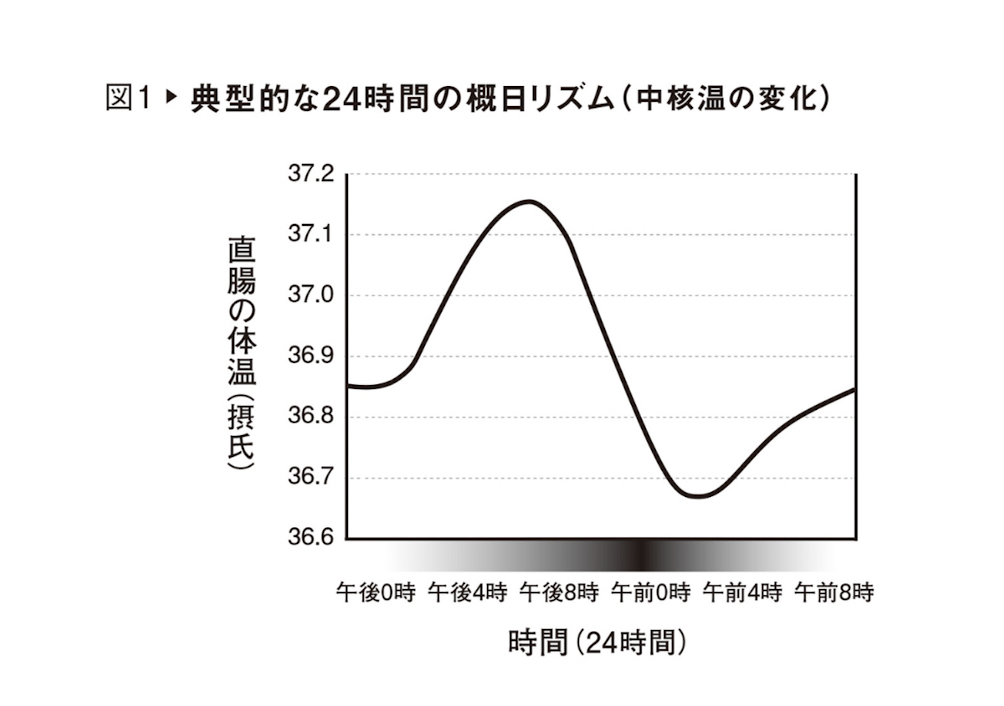

図 1はそんな概日リズムの一例であり、 1日のうちの体温の変化を表している。

ここで言う体温とは、正確には直腸で計測した人間の大人の中核温(身体の中心の温度)だ。左端の「午後 0時」から体温は上昇を始め、午後遅くにピークを迎え、その後は下がっていく。就寝時間が近づくと、計測を開始した午後 0時の体温よりもさらに下がる。

図 1を見ればわかるように、一般的に寝る時間である午前 0時が近くなると体温は低下する。

そして就寝からおよそ 2時間後に体温がもっとも低くなる。しかしこの体温変化は、実際に寝ているかどうかは関係ない。仮に一晩中起きていても、中核温は同じようなパターンで変化する。

実際の睡眠と覚醒に関係なく(体温が低下するとたしかに眠くなるが)、体温は 1日を通して変化しているのだ。

この体温変化のパターンは、あらかじめ身体に組み込まれた概日リズムの典型的な一例と言えるだろう。

まるでメトロノームのように正確なリズムを刻み、このパターンが永遠にくり返される。

視交叉上核がコントロールしているのは体温だけではない。他には睡眠と覚醒のパターンもあげられる。

これは、睡眠と覚醒が概日リズムのコントロール下にあるということであり、その逆ではない。

つまり、あなたが実際に寝ているか、それとも起きているかということに関係なく、概日リズムは 24時間周期で睡眠パターンを決めているということだ。このように、概日リズムは個人の中では一定している。

とはいえ、まわりを見わたしてみればわかるように、すべての人が同じ概日リズムを備えているわけではない。

なぜ朝型人間と夜型人間がいるのか?

変わることのない 24時間のパターンをすべての人が備えているが、パターンの波形は人によって大きく違っている。

たとえば、いわゆる「朝型人間」と呼ばれる人は、覚醒のピークが午前中に来て、夜の早い時間に眠くなる。彼らは人口のおよそ 40%を占めている。だいたい夜明けとともに起き、しかもそれが苦にならない。朝早い時間に、いちばん生産性が上がる。

反対に「夜型人間」と呼ばれる人は、人口のおよそ 30%だ。寝るのが遅く、そして起きるのも遅い。午後にならないと起きてこないような人もいる。残りの 30%は、朝型と夜型の中間であり、私自身もそうであるようにやや夜型に傾いている。

夜型の人は、どんなにがんばっても、夜の早い時間に眠ることができない。彼らが眠くなるのは、たいてい夜中の 12時を過ぎてからだ。寝るのが遅いのだから、必然的に早起きは嫌いだ。

たとえ目は覚めていても、午前中は脳がまだ睡眠モードにあるために、頭がうまく働かない。

とくに前頭前皮質と呼ばれる脳の部位が目覚めていない。この部位は目の上あたりにあり、たとえるなら脳の司令塔のような役割を果たしている。

前頭前皮質は、高度な思考や論理を司り、感情をコントロールしている。

夜型の人は、朝早く起こされると、前頭前皮質がまだ「オフライン」の状態にあるのだ。

早朝でまだ温まっていないエンジンと同じで、彼らは体温が上がって活動モードに入るまでに時間がかかる。

朝型と夜型の分類は、「クロノタイプ」とも呼ばれている。大人の場合、クロノタイプはほぼ遺伝で決まることが多い。あなたが夜型であるなら、おそらく両親のどちらか、または両方が夜型だろう。悲しいことに、夜型人間は社会から不当な扱いを受けることが多い。

とくに大きな問題は2つある。

1つは、「怠け者」のレッテルを貼られてしまうこと。その理由は、夜更かしで朝寝坊だからだ。まわりの人たち(主に朝型人間)はそんな夜型を厳しく非難する。そういう生活になるのはだらしないからであり、努力すれば改善できるはずだと勘違いしているからだ。

しかし悲しいかな、夜型たちは好きこのんで夜型になったわけではない。この生活パターンが DNAに組み込まれてしまっているのだ。

彼らはなにも、わざとだらしない生活を送っているのではない。遺伝子に決められた運命に従っているだけだ。

そしてもう1つの問題は、社会のスケジュールが朝型に合わせてつくられていること。

以前に比べれば状況は改善されてきているが、それでもたいていの会社は、まだ夜型人間にとっては厳しいスケジュールで動いている。

その結果、夜型の人は午前中に生産性を上げることができず、せっかく生産性がピークを迎えても、もう仕事が終わる時間だ。

そして、夜型にとっていちばんつらいのは、このスケジュールでは慢性的に睡眠不足の状態になるということだ。

遅い時間にならないと寝つけないのに、朝は朝型と同じ時間に起きなければならない。

睡眠不足は深刻な病気の原因にもなり、現に夜型の人たちは、うつ病、不安障害、糖尿病、ガン、心臓発作、脳卒中のリスクが高くなっている。

この状況を改善するには、社会のしくみを変えることが必要だ。

就労時間に柔軟性をもたせ、クロノタイプに合った働き方を可能にしなければならない。

しかし、そもそもなぜ人間には朝型と夜型があるのだろうか。

人間は社会的な動物なのだから、すべての人が同じクロノタイプで、同じ時間に寝起きしたほうが、他者との交流が最適化されるのではないだろうか? しかし、その考え方は間違っているかもしれない。

後でまた詳しく見ていくが、人間はどうやら、家族や部族全体で一緒に眠るように進化してきたようだ。1人で寝たり、カップルだけで寝たりするのは自然に反している。そう考えれば、人によってクロノタイプが違う理由も理解できるだろう。

夜型人間は、夜中の 1時か 2時になるまで眠くならず、朝は 9時か 10時まで寝ている。一方で朝型人間は、夜は 9時ごろに寝てしまうが、朝は 5時ごろに目を覚ます。

その結果、群れ全体が眠って外敵に襲われやすくなる時間を、わずか 4時間まで減らすことができるのだ。

群れの全員が同じ時間に寝ていたら、襲われやすい状態が 8時間になってしまう。見張りが誰もいない時間が半分になれば、生き残る確率は 50%上昇する。

ここまで劇的に生存率が上がるような特徴があるなら、母なる自然が見逃すわけがない。もちろん彼女は見逃さず、しっかり私たち人類に授けてくれた。

「吸血鬼ホルモン」メラトニン

視交叉上核は、ある物質を使って、夜と昼の情報を脳と身体に送り続けている。その物質とは、「メラトニン」と呼ばれるホルモンだ。メラトニンは、別名「暗闇のホルモン」や「吸血鬼ホルモン」とも呼ばれている。

なにやら恐ろしげな名前だが、こんなふうに呼ばれるのは、ただ単に夜になると分泌されるホルモンだからだ。

日が沈んであたりが暗くなると、視交叉上核は「メラトニンを分泌せよ」という指令を出す。すると、脳の奥深くにある松果体という部位から、血中にメラトニンが分泌される。

メラトニンは、まるで大音量の拡声器のように、脳と身体に向かって「暗くなったぞ! 暗くなったぞ!」と大声で叫ぶ。

その瞬間に、私たちの身体は正式に夜に突入し、眠るための準備を始めるのだ。

以上のように、メラトニンは「暗くなった」という情報を全身に送ることによって、眠りに就く「タイミング」をコントロールしている。とはいえ、メラトニンは眠りそのものを生み出しているわけではない。

この点は多くの人が誤解しているので、区別をはっきりさせておこう。

睡眠がオリンピックの 100メートル競走だとすると、メラトニンは「位置について」のコールからスタートの合図までを担うスターターと同じ役割を果たしている。

レース(睡眠)が始まるタイミングなら、スターター(メラトニン)がコントロールすることができるが、自身はレースに参加していない。

この比喩を使って説明を続けるなら、実際にレースで走る(睡眠を発生させる)選手は、脳の他の部位ということになる。

メラトニンの役割は、実際に睡眠を発生させる脳の部位を、スタートラインに誘導することだ。睡眠が始まると、体内のメラトニンは、夜から朝にかけてゆっくりと減っていく。

夜が明け、太陽の光が目を通して脳に入ってくると(まぶたを閉じていても光を感知することはできる)、松果体にブレーキがかけられてメラトニンの分泌が止まる。

血中にメラトニンがなくなると、脳と身体は「睡眠の時間は終わった」というメッセージを受けとる。睡眠というレースはここで終了し、また活動的な覚醒の状態の出番となる。

このしくみを見れば、私たち人間は「ソーラーパワー」で動いているとも言えるだろう。

そして太陽が沈むと、メラトニンのブレーキが効かなくなる。再び血中のメラトニンが増え、睡眠というレースが始まるのだ。

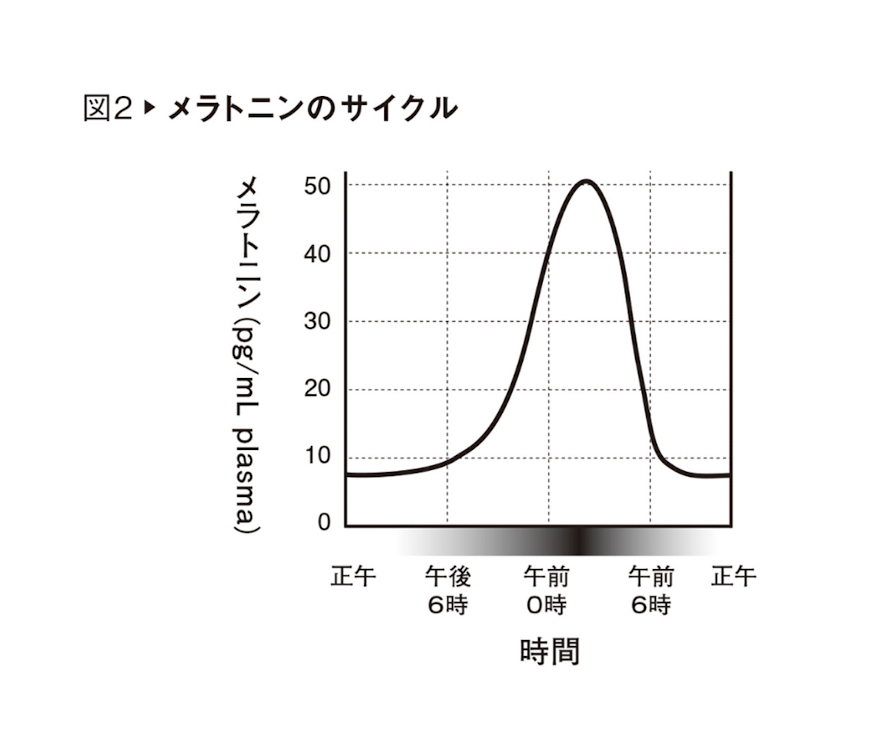

図 2は、血中に分泌されるメラトニンの量の変化を表している。量が増え始めるのは、夕暮れから数時間後だ。その後すぐに急上昇し、午前 4時ごろにピークを迎える。その後は夜明けに向かって減り続け、朝が過ぎるとほぼ測定できないレベルにまで減少する。

時差ボケの恐ろしい真実──睡眠リズムとタイムゾーンの移動

ジェットエンジンの発明によって、大量の人間が地球上のどこへでも移動できるようになった。一見すると朗報だが、じつは予想外の問題も生み出している。

ジェットエンジンでの移動は速すぎるので、体内時計の調整が終わらないうちに違うタイムゾーンに入ることになる。それがいわゆる「時差ボケ」の正体だ。

たとえ現地は昼間でも、身体はまだ夜だと思っているので、だるさや眠気がとれない。そして夜になると、身体は昼間だと思っているために、今度は眠れないという問題が発生する。

時差ボケのメカニズムを、私が先日サンフランシスコからイギリスの自宅に帰ったときの体験を例に考えてみよう。

ロンドンとサンフランシスコの時差は 8時間で、ロンドンのほうが早い。

私がイギリスに着いたとき、ヒースロー空港のデジタル時計は午前 9時を告げていたが、私の体内時計はまだカリフォルニア時間のままなので、午前 1時だと思っている。

本来ならぐっすり眠っているはずの時間だ。そのため私は、ひどい倦怠感を覚えながらロンドンの昼間をすごすことになる。体中の細胞が睡眠を要求しているからだ。

しかし、問題はそこで終わらない。

ロンドン時間の午前 0時、私は疲れた身体をベッドに横たえ、眠気がやってくるのを待っていた。しかし、ロンドンに暮らすほとんどの人は寝ている時間だというのに、私は一向に眠くならない。ロンドンでは真夜中だが、カリフォルニア時間の体内時計は午後 4時だと思っているからだ。

私の生活パターンでは、午後 4時は起きて活動している時間なので、いくらベッドで横になっても眠ることができない。

自然な睡眠が訪れるのは、まだ 5時間か 6時間も先のことだ。そのころになるとロンドンはもう朝なので、私は講義のために起きなければならない。

これは睡眠と覚醒のリズムが完全に狂った状態だ。これが時差ボケだ。昼間は疲れて眠く、それなのに夜になると目がさえて眠れない。体内時計が新しいタイムゾーンに合っていないので、昼を夜だと思い、夜を昼だと思っているのだ。

しかしありがたいことに、この状態が永遠に続くわけではない。

太陽の光という刺激を使って、体内時計をロンドン時間に合わせることができる。しかし、調整が完全に終わるまでにはかなり時間がかかる。

新しいタイムゾーンにやってくると、あなたの視交叉上核は、 1日につき 1時間しかずれを直すことができないからだ。だから時差が 8時間なら、調整が終わるまでに 8日間かかるということになる。

そうやってやっとの思いで体内時計の調整をすませたというのに、私は 9日後にはサンフランシスコに戻ることになっている。

かわいそうな私の体内時計は、今度は 8時間遅らせる努力をしなければならないのだ!

気づいている人もいるかもしれないが、西に移動するときよりも、東に移動するときのほうが、時差ボケの症状が強く出ることが多い。

その理由は2つある。1つは、東に移動すると時間が進むので、いつもより早い時間に寝なければならなくなるということ。これは精神的にかなりストレスになり、やろうと思っても簡単にできることではない。

一方で西に移動する場合は時間が遅くなるので、いつもより遅くまで起きていることになる。早く寝るよりも遅く寝るほうが心理的に楽であり、実行するのも簡単だ。

そしてもう1つの理由は、前にも触れたように、太陽光の影響をまったく受けないとき、自然な体内時計は 24時間よりも 15分ほど長くなるということ。

15分ぐらいたいしたことないと思うかもしれないが、自然のリズムは 24時間より長いということは、 1日の時間を短くするよりも長くするほうが、身体にとっては簡単だという意味になる。東に移動すると、 1日の時間は 24時間よりも短くなる。しかし身体は 24時間より長いリズムで動いているので、合わせるのがことさらに大変になるのだ。

それはともかく、移動するのが東であっても西であっても、時差ボケは心理的なストレスになり、細胞、臓器、身体の主な機能なども大きな影響を受ける。

科学者たちは以前から、飛行機の客室乗務員の研究を行ってきた。彼らは違うタイムゾーンを頻繁に移動し、新しいタイムゾーンに合わせるような時間もない。

その結果、心配な事実が2つ発見された。

1つは、彼らの脳の一部、具体的には学習と記憶に関連する部位が、実際に小さくなっていたこと。これは、タイムゾーンが頻繁に変わるストレスで、脳細胞が破壊されたからだと考えられる。

そしてもう1つは、短期記憶の機能が著しく低下していたこと。同じ年代の人と比べ、物忘れがかなり多くなっていた。

パイロット、客室乗務員、シフト勤務の労働者を対象にした他の研究では、さらに心配な事実が発見された。彼らはガンや Ⅱ型糖尿病のリスクが平均よりもかなり高くなっているのである。

タイムゾーンを頻繁に移動するということ以外は、条件がほぼ同じ人と比較した場合でも、健康リスクは高くなるという結果になった。

このような時差ボケの恐ろしさを知れば、パイロットや客室乗務員が、時差ボケの影響をできるだけ小さくしたいと思うのも理解できるだろう。

時差ボケ解消で彼らが愛用しているのが、メラトニンのサプリメントだ。

ここでまた、サンフランシスコからロンドンに移動する例で考えてみよう。

ロンドンに着いた当日、私はなかなか寝つけず、うとうとするだけでぐっすり眠ることはできなかった。

その理由の一部は、ロンドンで夜になっても、私の体内でメラトニンが十分に分泌されなかったことにある。

体内はまだカリフォルニア時間のままなので、メラトニンの分泌が始まるまで時間があるからだ。

しかしそこで、ロンドンに着いてから信頼できるメラトニン・サプリを飲んだとしよう。手順はこうだ。

ロンドン時間で夜の 7時か 8時にメラトニン・サプリを飲む。

人工的に血中のメラトニンを増やすことで、ずっとロンドン時間で暮らしている人と同じ状態になる。その結果、私の脳は「今は夜だ」と判断し、睡眠レースを始める合図を出す。

それでも実際の睡眠を発生させるのは難しいが(少なくとも私にとっては)、スタートの合図は出るので、時差ボケの状況でも眠りに入りやすくなる。

午後のコーヒーが夜の睡眠を奪う──カフェインと睡眠圧

睡眠と覚醒を決める要素は2つあり、 24時間単位の概日リズムはその最初の1つだ。

そして2つ目の要素が「睡眠圧」になる。今この瞬間も、あなたの脳内では、「アデノシン」と呼ばれる化学物質が着々と増えている。

アデノシンの増加は、起きている間ずっと続いている。だから起きている時間が長くなるほど、脳内のアデノシンも多くなるということだ。アデノシンは、起きている時間を計測する装置だという考え方もできる。

脳内のアデノシンが増えると、眠りたいという欲求が高まる。この現象が「睡眠圧」だ。

脳内に蓄積されたアデノシンは、脳の覚醒を司る部位のボリュームを下げ、睡眠を司る部分のボリュームを上げるという、2つの技を同時にこなすことができる。

アデノシンの量がピークに達すると、もう眠くて眠くてたまらないという状態だ。たいていの人は、 12時間から 16時間起きているとこの状態になる。

しかし、ある種の化学物質を使えば、アデノシンから出る睡眠信号を消し、眠気を覚ますことができる。その物質が、「カフェイン」だ。カフェインはサプリメントではない。もっとも広く使われている(または、濫用されている)向精神性の物質だ。

世界でもっとも取引量が多い商品は原油だが、カフェインは原油に次ぐ 2位につけている。カフェインの摂取は、人類史上もっとも長く続いている薬品の人体実験とも言えるだろう。しかも、正式な監督者のいない実験だ。

カフェインに匹敵する存在はアルコールぐらいしか存在しない。

カフェインとアデノシンは、アデノシンを歓迎する脳の部位(受容体)をめぐって戦いをくり広げる。そしてカフェインが見事に勝利を収め、カフェインを摂取した私たちは眠気を感じなくなるのだ。これはたとえるなら、耳の穴に指をつっこんで音を遮断するようなものだ。

カフェインは受容体をアデノシンから奪って占拠することで、通常ならアデノシンから送られる「眠い」という信号を遮断している。

その結果、たとえ大量のアデノシンが体内にあっても、眠くならずに起きていられるのだ。体内のカフェイン量は、飲んでからおよそ 30分後にピークを迎える。

しかしここで問題なのは、体内にカフェインがずっと残り続けることだ。薬理学の世界では、薬の効果について語るときに「半減期」という表現を使う。

これは読んで字のごとく、薬の成分の半分が体外へ排出されるまでの時間だ。カフェインの半減期は、平均して 5時間から 7時間になる。

たとえば午後 7時 30分ごろに夕食後のコーヒーを 1杯飲んだとすると、午前 1時 30分になってもまだ半分のカフェインが体内に残っていることになる。たった半分だと思って甘く見てはいけない。

それでもカフェインはかなり強力であり、それにもう半分を分解するという大変な作業もまだ残っている。脳は夜通しカフェインの影響と戦うことになるので、その状態でぐっすり眠れるわけがない。

ほとんどの人は、コーヒー 1杯ぐらいなら影響はないと勘違いしている。そのため、よく眠れないまま朝を迎えたときに、まさか 10時間前に飲んだ夕食後のコーヒーのせいだとは思いもよらないのだ。

カフェインを含んでいるのは、コーヒーや一部のお茶、多くのエナジードリンクだけではない。

ダークチョコレート、アイスクリームなどの食べ物や、減量のための錠剤や痛み止めなどにも含まれている。

寝つきが悪い、眠りが浅いなどの症状を訴える人は、自分は不眠症なのではないかと疑っているが、じつは知らずに摂取しているカフェインが犯人であることが多い。

さらに注意しておきたいのは、カフェインをとり除いた「デカフェ」も、カフェインをまったく含まないわけではないということだ。

1杯のデカフェのコーヒーには、通常のコーヒーの 15 ~ 30%のカフェインが含まれている。

カフェインの刺激は時間の経過とともに消えていく。カフェインの分解を担当するのは、肝臓から分泌されるある酵素だ。

この酵素による分解の速度は人によって異なり、その大部分は遺伝で決まっている。

とくに分解の速い人は、夕食時にエスプレッソを飲んでも、午前 0時ごろにぐっすり眠ることができる。しかし、たいていの人はここまで効率的にカフェインを分解することはできない。

体内からカフェインが完全に消えるまでにかなり時間がかかるため、カフェインの影響を受けやすくなる。朝に 1杯のコーヒーかお茶を飲むだけで、カフェインの効果は 1日中続くことになる。さらにもう 1杯飲んだりしたら、たとえそれが午後の早い時間であっても、かなり寝つきが悪くなるだろう。

また、年齢もカフェインの分解速度に影響を与える。年齢が上がるほど、分解速度が遅くなり、体内に長くカフェインが残ることになる。夜更かしするためにコーヒーを飲むときは、その副作用も覚悟しなければならない。

それは、肝臓がカフェインを完全に分解したときに起こる「カフェイン・クラッシュ」だ。おもちゃの電池が切れた瞬間と同じで、カフェインがなくなったことでエネルギーのレベルがガクッと低下する。集中力が切れ、頭がうまく働かなくなり、強烈な眠気が襲ってくる。

カフェイン・クラッシュのしくみはすでに解明されている。

カフェインが体内にある間、眠気を誘う化学物質(アデノシン)はカフェインによってブロックされているが、それでも量は増え続けている。一方で脳は、アデノシンの増加に気づいていない。

カフェインが壁になって、アデノシンと受容体を切り離しているからだ。しかしカフェインの分解が終わり、受容体のブロックが解除されると、アデノシンの影響が一気に襲ってくる。

コーヒーを飲む 2 ~ 3時間前に感じていた眠気に加え、その間に増えていたアデノシンによる眠気も感じることになる。

カフェインが受容体をブロックしている間、アデノシンはじゃまなカフェインがいなくなるのを今か今かと待ちかまえていた。

そしていざいなくなると、一斉に受容体を占拠する。それが起こると、あなたは暴力的なまでの眠気に襲われる。これがカフェイン・クラッシュだ。

このアデノシンの猛攻に対抗するには、さらにカフェインを摂取するしかない。これが悪循環の始まりであり、やがてカフェインへの依存を招く。カフェインがないと起きていられないような状態だ。

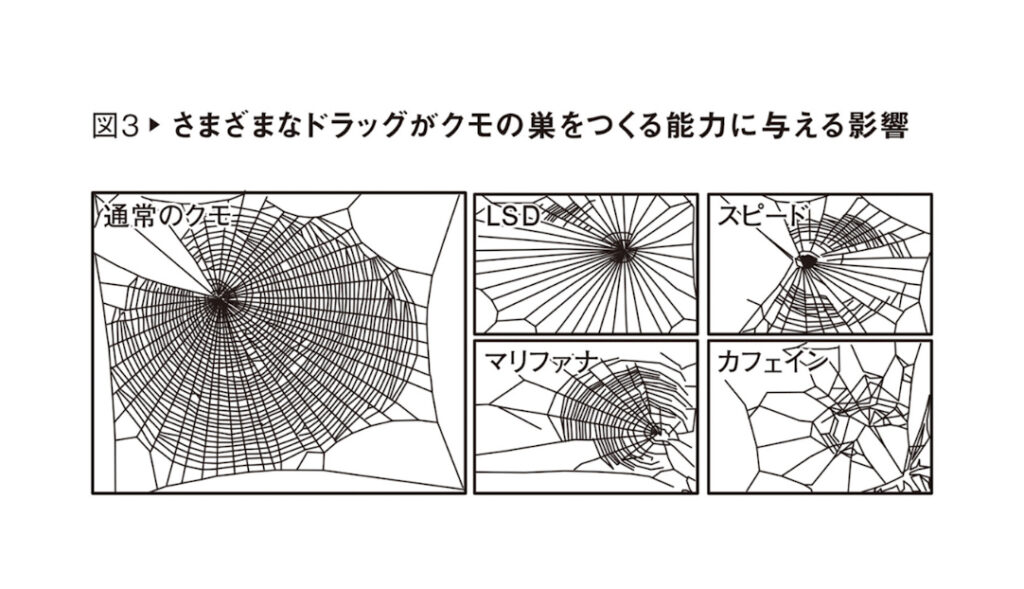

カフェインの力をさらに実感してもらうために、 1980年代に NASAが行った実験を紹介しよう。

昆虫のクモにさまざまなドラッグを与え、それからどんな巣をつくるかを観察したのだ。

与えたドラッグは、 LSD、スピード(アンフェタミン類の覚醒剤)、マリファナ、そしてカフェインだ。

結果は図 3の通りだ。

違いはあまりにもはっきりしている。

カフェインを与えられたクモは、まともな巣をつくることがまったくできなくなってしまった。他のドラッグと比べても、カフェインの影響はあまりにも顕著である。

ここではっきり指摘しておこう。

カフェインは精神刺激性のドラッグだ。それに加えて、小さな子どもや 10代の子どもでも簡単に摂取できる唯一のドラッグでもある。

その結果については、また後で詳しく見ていこう。

いつ眠くなるのか、いつ目が覚めるのか──睡眠と覚醒

カフェインの話はいったん終わりにしよう。

前にも述べたように、眠りをコントロールする要素は大きく分けて2つある。

1つは、視交叉上核が司る 24時間単位の概日リズムであり、もう1つはアデノシンから送られる睡眠圧だ。

もしかしたらあなたは、この2つが協力して働いていると考えているかもしれない。しかし実際のところ、そうではない。

2つはそれぞれまったく別のシステムであり、お互いに相手の存在に気づいていないのだ。たしかにそれぞれの働きは連携しているが、協力しているわけではない。

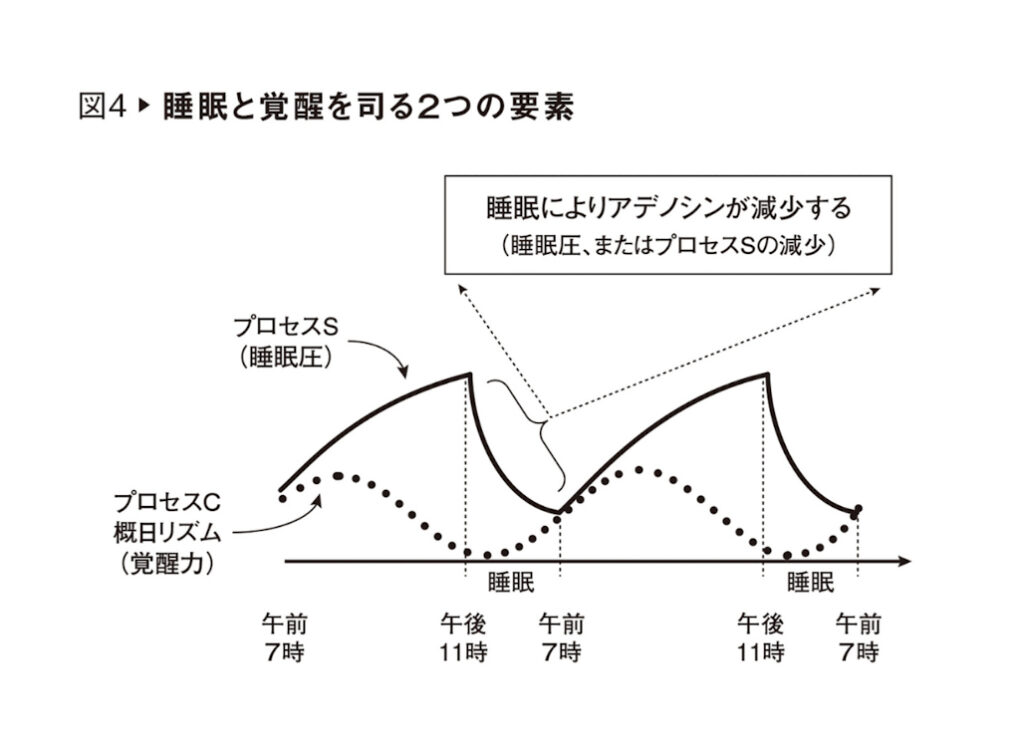

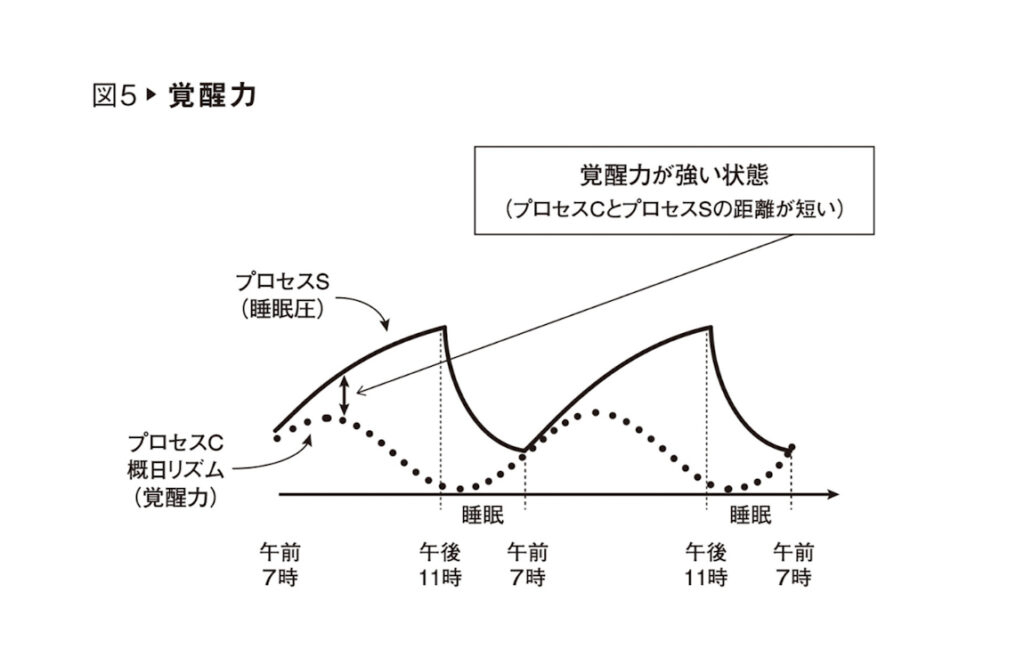

図 4は、 48時間の眠りのサイクルを表している。

点線は概日リズムで、別名「プロセス C」とも呼ばれる。正弦波と同じように、波の上下の動きが一定している。図の左から見ていくと、目が覚める数時間前から概日リズムの活動が上昇するのがわかる。

活動が上昇すると、脳と身体に目覚めをうながす信号が送られる。この現象は、たとえるなら大音量のマーチングバンドが遠くから近づいてくるようなものだ。

最初、音はかすかに聞こえるだけだが、バンドが近づくにつれてどんどん大きくなる。そして健康な大人の場合、ほとんどの人が午後の早い時間に概日リズムのピークを迎える。

さてここで、睡眠をコントロールするもう1つの要素であるアデノシンについて見ていこう。

アデノシンは睡眠圧をつくり出す。

睡眠圧は「プロセス S」とも呼ばれている。

図の実線がプロセス Sだ。

起きている時間が長くなるほど、体内のアデノシンの量が増え、眠気が強くなっていく。午前の中ごろからお昼前の時間であれば、起きてからまだそんなに時間がたっていない。そのため、蓄積されたアデノシンの量はまだほんのわずかだ。

それに加えて、点線の概日リズムは力強く上昇している。

少ないアデノシンと、力強い概日リズムの組み合わせによって、この時間帯は「完全に覚醒している」という状態になることができる。

図の実線と点線の間にある距離は、睡眠圧の強さを表している。

距離が長くなるほど、眠気は強くなる。

たとえば、朝の 8時に起きた場合、午前 11時の時点で実線と点線の開きはほとんどない。(図 5の上下矢印を参照)。

距離が短いということは、睡眠圧は弱く、頭は完全に覚醒している。

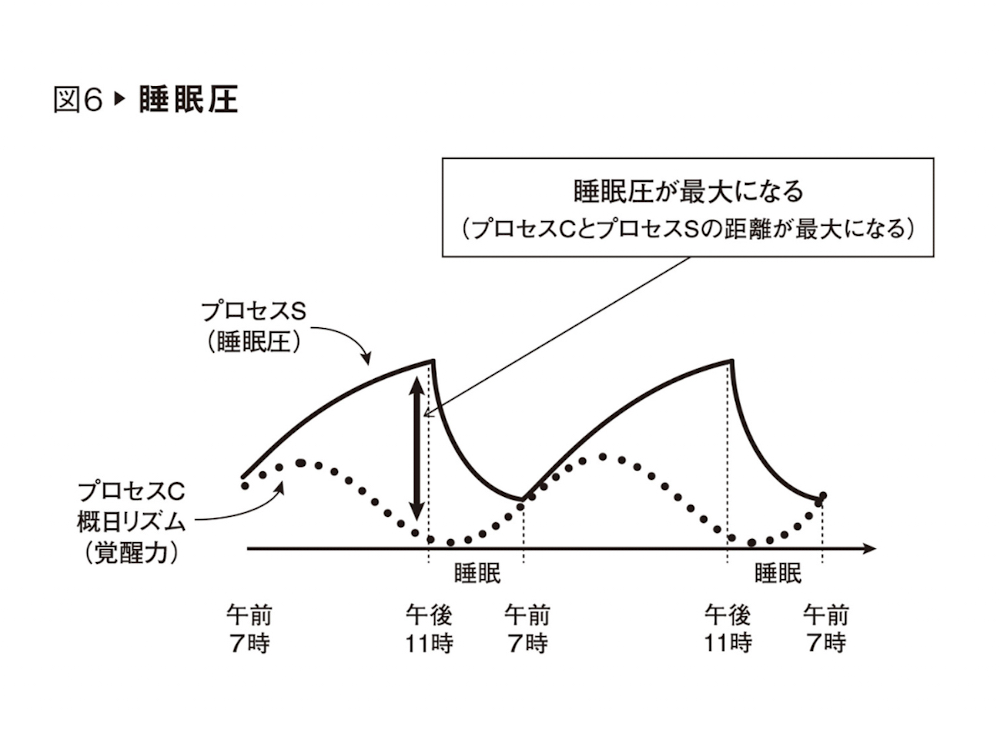

しかし午後 11時にもなると、状況はがらりと変わる。(図 6を参照)。

この時点で、すでに起きてから 15時間たっているので、脳内には大量のアデノシンが蓄積されている。

図の実線が急上昇しているのがわかるだろう。それに加えて、概日リズムを表す点線は下降している。活動レベルが落ち、覚醒も弱まっている状態だ。

その結果、図 6の上下の矢印を見ればわかるように、実線と点線の間にある距離が長くなっている。

大量のアデノシン(高い睡眠圧)と、概日リズムの弱まり(活動レベルの低下)という強力な組み合わせにより、強い眠気が引き起こされるのだ。

それでは、実際に眠ってしまったら、脳内に蓄積されたアデノシンはいったいどうなるのだろうか。

睡眠中の脳内では、その日に蓄積されたアデノシンをとり除く作業が行われている。大人の場合、 8時間ほどぐっすり眠れば、脳内のアデノシンは一掃される。

ちょうどこの作業が終わったころ、概日リズムのマーチングバンドがタイミングよく復活し、元気に演奏しながら近づいてくるのだ。

朝になり、アデノシンがなくなって、代わりに概日リズムの力が増してくると(図 6の実線と点線が接している時点)、自然と目が覚めるようになっている。

図の例では、その時間は午前 7時だ。

一晩ぐっすり眠ったあなたは、心身ともに活力があふれ、再び 16時間の活動に向かっていく準備ができている。

徹夜すると脳はどうなる?──アデノシンと概日リズム

あなたには徹夜の経験はあるだろうか。

もしあるなら、おそらく記憶に残っているかぎりでも、眠くてたまらない時間となぜか頭が冴えわたる時間の両方を経験しただろう。

不思議な現象だが、 24時間まったく眠らない状態の人を観察した結果、そのからくりが明らかになった。

眠りと覚醒を決める2つの力、 24時間単位の概日リズムと、眠気を起こすアデノシンは完全に別の存在であり、たいていは一緒に行動しているが、別行動も可能だということだ。

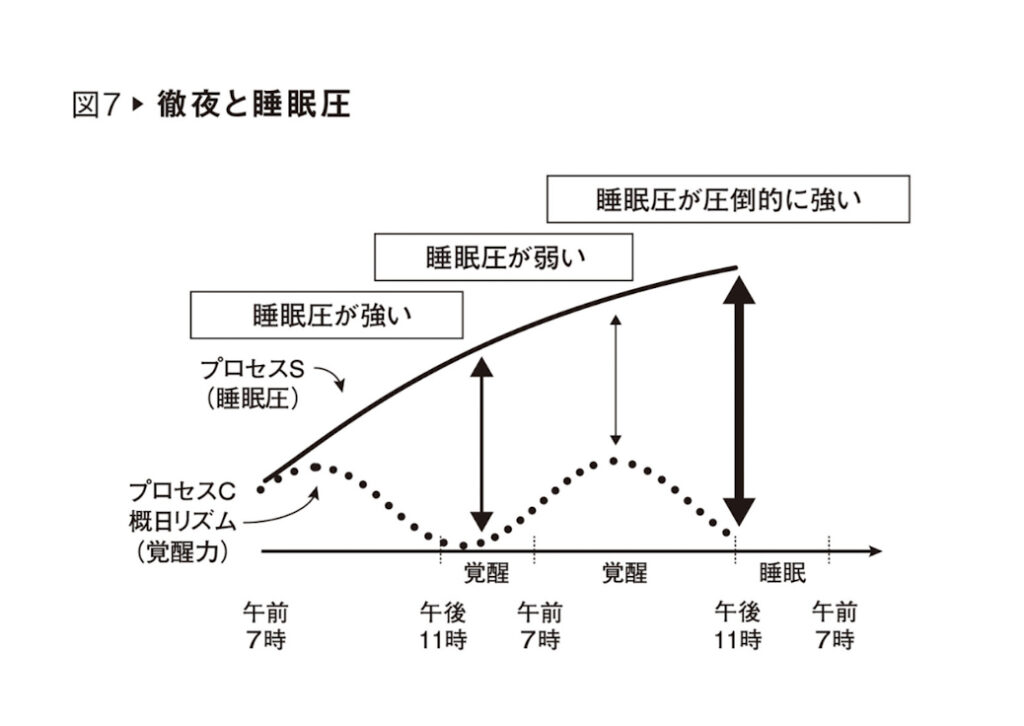

ここで図 7を見てみよう。

同じ 48時間の単位だが、今度の被験者は 24時間ずっと起きている。

夜になっても眠らない時間が長くなると、脳内のアデノシンはどんどん増加していく(図の実線)。排水溝に栓をして水を出しっ放しにすると、シンクに水がどんどんたまっていくようなものだ。

夜を通じて、アデノシンが減少することはない。そもそも眠らないのだから減りようもないのだ。

起きている間、脳内のアデノシンは増え続ける。

そのため、長時間起きているほど睡眠圧も強くなると考えるだろうが、必ずしもそうとはかぎらない。

たしかに夜が深くなるほど眠気が強くなり、朝の 5時か 6時に眠気のピークを迎えるが、その後は目が冴えて活力が復活するのだ。

脳内ではアデノシンが増え続けているはずなのに、なぜこのようなことが可能になるのだろうか。

答えは、 24時間単位の概日リズムにある。概日リズムは睡眠圧と異なり、実際に眠っているか起きているかに関係なく、独自の 24時間のリズムで動いている。

脳内のアデノシンがどんな状態になっていようとも、決まった時間に睡眠を促し、決まった時間に覚醒を促す。睡眠が足りているかどうかは関係ない。

図 7をもう一度見てみよう。

午前 6時ごろ猛烈な眠気に襲われるのは、アデノシンによる睡眠圧が強まっていることに加え、概日リズムの力がもっとも低くなっているからだ。

実線と点線の間の距離は、午前 3時の時点でかなり長くなっている(左側の上下の矢印)。

しかし、このいちばんつらい時間を乗り越えると、むしろ逆に元気になってくる。朝になると概日リズムの力が再び上昇し、脳内に蓄積されたアデノシンの影響を一時的に抑えることができるからだ。

午前 11時ごろに概日リズムがピークを迎えると、図 7の実線と点線の間の距離は短くなっている。

つまり徹夜をすると、午前 3時の時点より、アデノシンがより増えている午前 11時のほうが眠気を感じないということだ。

とはいえ、せっかくの復活も長くは続かない。午後になって概日リズムが下降を始めるとともに、脳内のアデノシンもさらに蓄積されていく。そして午後の遅い時間か夕方になると、朝に訪れた一時的な覚醒はすべて消えている。アデノシンによる睡眠圧の影響をフルに受け、猛烈な眠気に襲われる。

図 7の午後 9時の時点を見ると、実線と点線の間が大きく広がっているのがわかるだろう。

ここでカフェインかアンフェタミンでも摂取しないかぎり、眠りの誘惑に抵抗することはできない。

あなたの睡眠は足りているのか?

極端な睡眠不足の状態は別にしても、普段の自分の睡眠が足りているかどうかはどうやって判断したらいいのだろうか。

この疑問に正確に答えるには病院できちんと検査をする必要があるが、簡単な2つの質問に答えることでだいたいの判断ならできる。

(1)朝起きてから、午前 10時か 11時ごろに眠くなるだろうか?

答えが「はい」なら、眠りの量が足りないか、または眠りの質が悪いか、またはその両方だ。

(2)カフェインを摂取しなくても午前中から頭がきちんと働くだろうか?

答えが「いいえ」なら、おそらく慢性的に睡眠不足の状態にあり、カフェインでむりやり目覚めさせている状態だ。

どちらも見過ごせない症状であり、自分に問題があるとわかった人は、睡眠の状態を改善させる必要がある。この2つの質問と、その対策については、第 13章と第 14章で詳しく見ていこう。

一般的に、午前中に眠くなる、カフェインがないと目が覚めないといった症状は、睡眠不足が原因だ。理想を言えば、睡眠時間は最低でも 8時間か 9時間は欲しい。

睡眠不足の影響はたくさんあり、たとえば脳内にアデノシンが溜りすぎるというのもその1つだ。これは借金と同じで、朝になっても返済されていないアデノシンがまだ脳内に残っている。

そして返済が終わっていない状態のままで、 1日をすごすことになる。こうやって、アデノシンという借金の残高がどんどん積み上がっていくのだ。借金から逃げることはできない。

返済されなかったアデノシンは、次の日も、またその次の日も脳内に残り、慢性的な睡眠不足の状態をつくり上げる。

このようにアデノシンの借金を抱えている人は、慢性的な疲労を訴え、心身ともにさまざまな症状に悩まされることになる。

現在、世界中の先進国で、この睡眠負債が蔓延している状態だ。

睡眠不足かどうかを判断するための基準はまだある。

たとえば、目覚ましがなくても決めた時間に起きられるかどうか。もし起きられないのなら、その時間に起きると睡眠時間が足りていないということになる。

また、パソコンで文章を読むとき、何度も読み返さないと意味が頭に入らないのなら、それも睡眠不足が原因かもしれない。

コメント